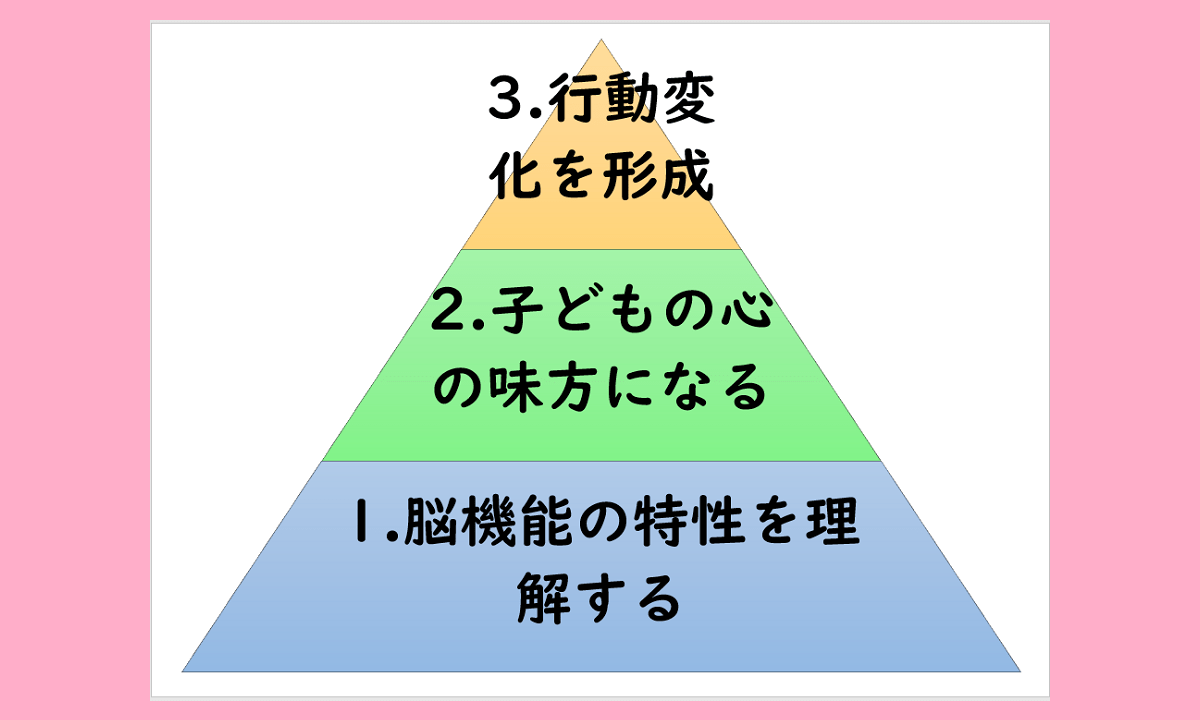

子どもの行動理解

子どもの行動理解 学校のトイレのスリッパをそろえていて朝の会に遅れる理由を理解しよう

ある子どもさんが、学校のトイレのスリッパを全部きれいにそろえていて、毎日、学級の朝の会に遅れて来るという話を聞きました。 「遅れちゃダメでしょう」と言わずに、子どもの行動の意味を考えてみましょう。 どうして朝の会に遅れる...

子どもの行動理解

子どもの行動理解  保育/保育園

保育/保育園  保育/保育園

保育/保育園  保育/保育園

保育/保育園  不登校/引きこもり/非行

不登校/引きこもり/非行  保育/保育園

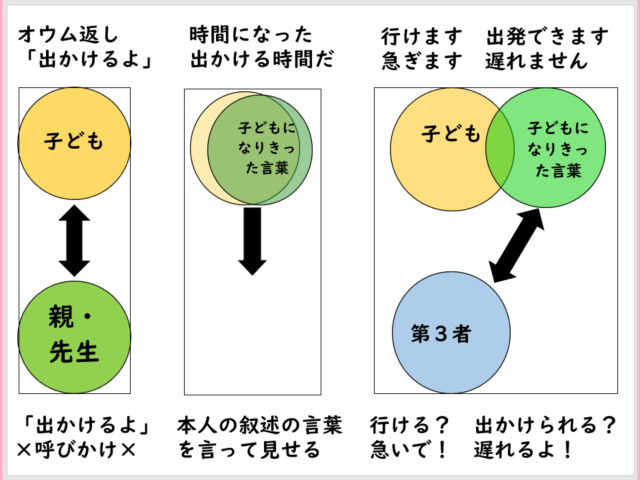

保育/保育園  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  子どもの行動理解

子どもの行動理解  保育/保育園

保育/保育園  子どもの行動理解

子どもの行動理解  iPad・Android

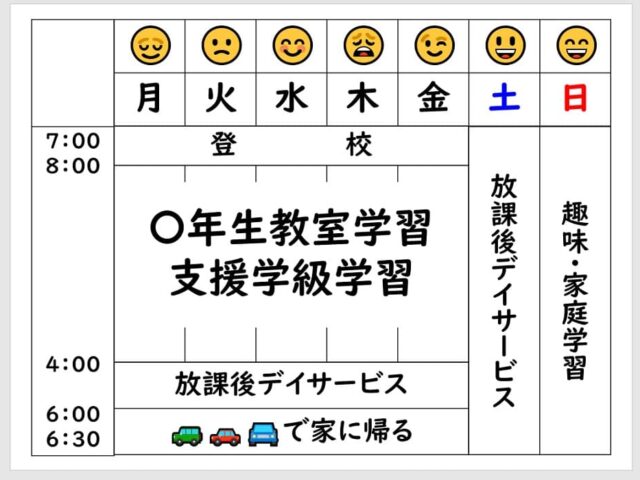

iPad・Android  特別支援教育

特別支援教育  育児/療育

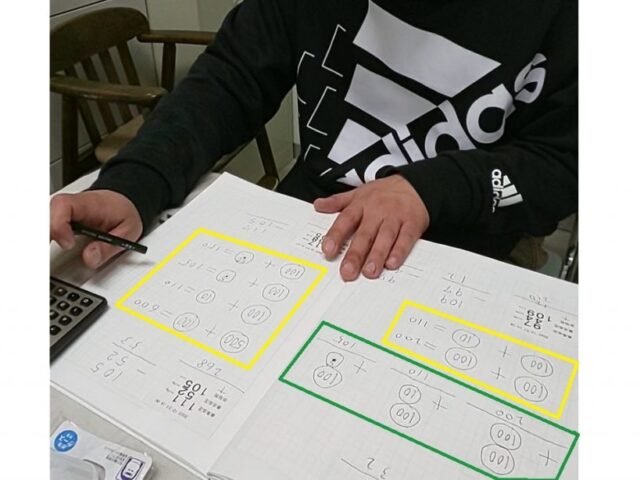

育児/療育  数・算数・数学

数・算数・数学  保育/保育園

保育/保育園  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  iPad・Android

iPad・Android  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  育児/療育

育児/療育  絵カードコミュニケーション

絵カードコミュニケーション