発達に心配のある子どもも、名詞レベル・単語レベルでやり取りができる家庭や保育園では、目で見て真似たり、単語で会話したりすることで、生活できます。

小学校低学年時の心理検査では、単語レベルの子どもでも、検査の平均100に近い数字が出ることがあります。

発達に心配のある子どもは、小学校中学年くらいから、学習内容の抽象化で、「助詞、授受文、文章理解、比喩皮肉、漢字の意味記憶、乗除算の意味、描画、脳内処理、継次処理、他者心理理解」に、渋滞や困難が目立ち、周囲との差が出てきます。

発達に心配のある子どもは、小学校高学年で、心理検査の数字が、非常に低くなる場合があります。

発達に心配のある子どもの多くは、絵のようにパッと見てわかる同時処理は得意だが、会話のように言葉をつないで考えていく継次処理が苦手で、上記の太字の言語活動に、大きな差が出てくるからです。

心理検査で、図形などの同時処理が得意か、会話の継次処理が苦手か、を調べることで、同時処理をうまく使って、継次処理を形成する、特別支援教育につなげていくことができます。

まずは、特別支援教育の根幹となる、梅津八三の「言語行動」を紹介します。

言葉の種類

人は、言葉で行動しています。

言葉は、音声や文字の言葉だけでなく、

①相手に伝える意図のない、自分のための「行動」も言葉

②痛み、つらさ、悲しみ、喜びのような内側に現れる「感情」も言葉

➂相手に伝えるための音声や文字の「言語」があります。

梅津八三の言語行動の系譜

梅津八三は、「言語」の構造を大きく3段階に分けました。

1.実物➡触れる➡触覚運動系の言葉➡一瞬で理解できる=同時処理

2.写真、絵、図、マーク、身振り➡脳外で見える視覚運動系の言葉➡一瞬で理解できる=同時処理

3.音声、文字、点字、指文字、モールス信号、手旗信号➡1字ずつの組み合わせの言葉➡一瞬で理解できず、脳内で組み合わせ、時をつないでいくことで、意味を表わしたり汲み取ったりする=継次処理

もちろん、1実物➡2身振り➡3音声、と進むにつれて、理解も使用も難しくなります。

子どもの言葉の発達の順序と、一致しますね。

人は、梅津が構造化した3段階を使って、さまざまな言語で行動しています。

漢字、英単語、同類項、他者心理を同時処理カードで学習する

手話、漢字は、意味のある「かたまりを組み合わせる」ので、2番の絵と、3番の文字の中間に入ります。

例えば、漢字の熟語を読めるが、漢字を書けない、という子どもがいます。

2番の、一瞬で理解できる「同時処理」は得意だが、3番の、組み合わせて・時をつないで・音声で意味を取る「継次処理」が苦手な子どもです。

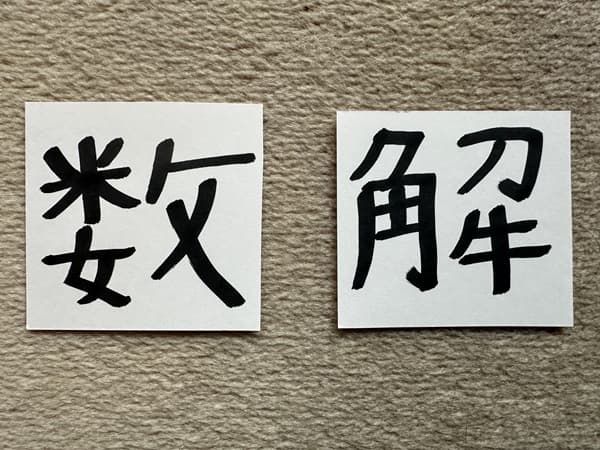

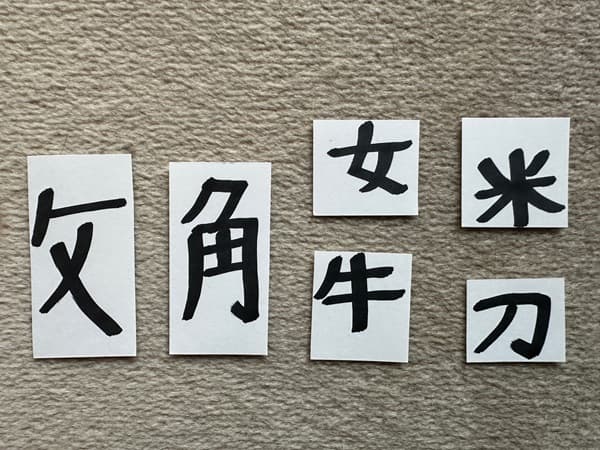

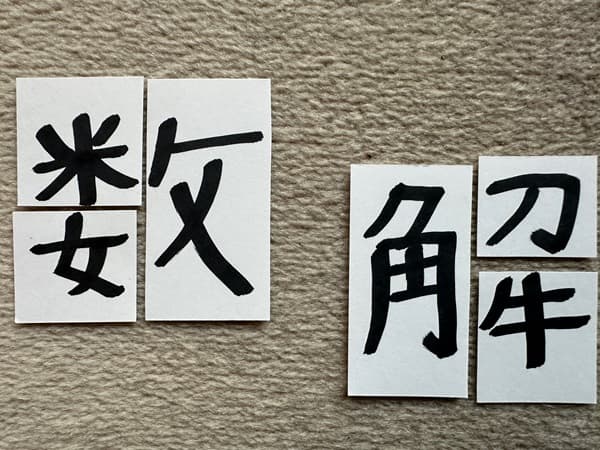

対策には、漢字をカードに書いて、冠・偏・旁をハサミで切って分解して、同時処理カードを継次的に組み合わせる学習を行ないます。

カードにすることで、1番の触覚運動系を使うから、子どもは学習に取り掛かりやすくなります。

冠・偏・旁に分解してから、かたまりの同時処理の組み合わせで、漢字を構成します。

漢字を見た時に、目で冠・偏・旁に分けられるようになると、「米」「女」「角」「刀」「牛」と言いながら書くこともでき、継次的な書き記憶が成立します。

分解と合成の構造は、中学生の英単語でも、同じです。

英単語カードを「音節」で切り離し、分解・合成することで、手の運動が英単語の記憶を助けます。

記憶という継次処理を成立させるためには、手で触って動かして、同時処理のカードを組み合わせる必要があります。

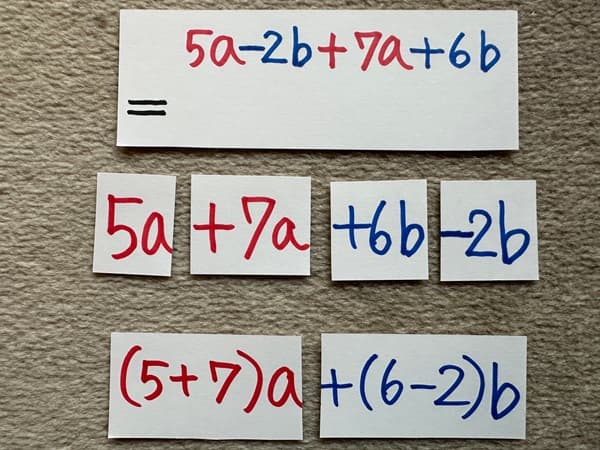

さらにこの分解と合成の構造は、中学生の数学文字式の「同類項をまとめる」「係数を計算する」でも同じです。

共通の文字の項をカードで移動させて集めることで、「同類項」「係数」の意味を習得することができます。

また、他者心理理解についても、絵や図の同時処理カードを使って、会話や心理の継次処理を助けることが可能です。

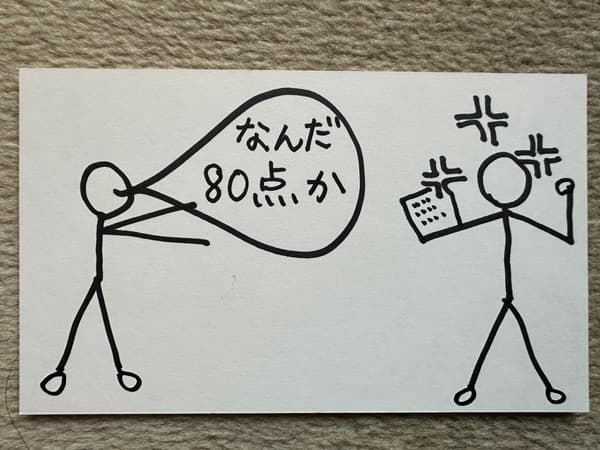

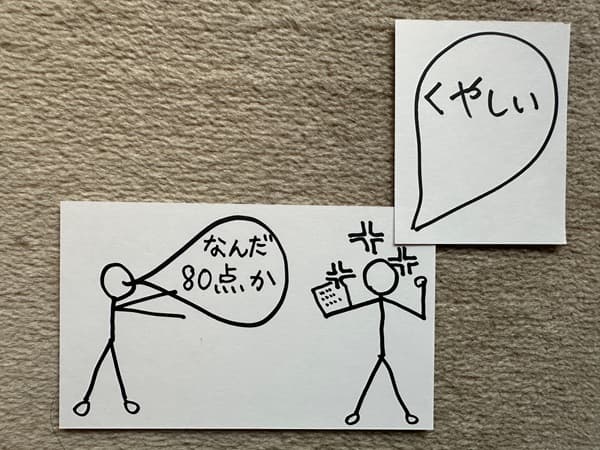

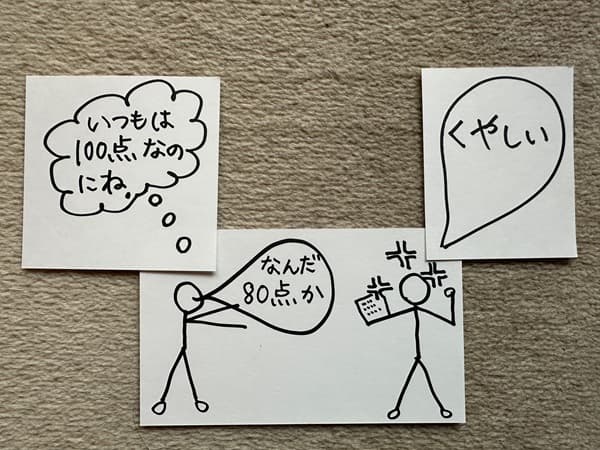

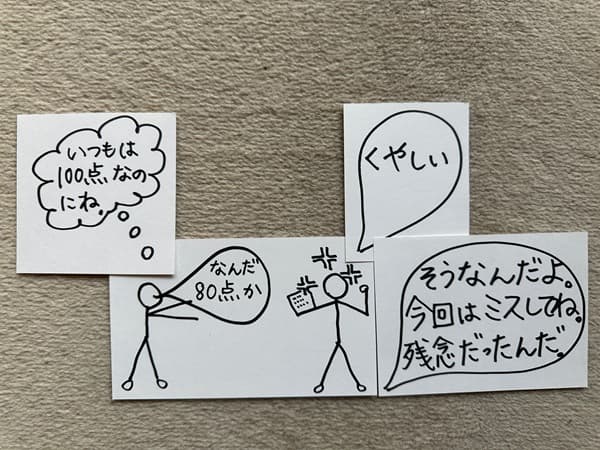

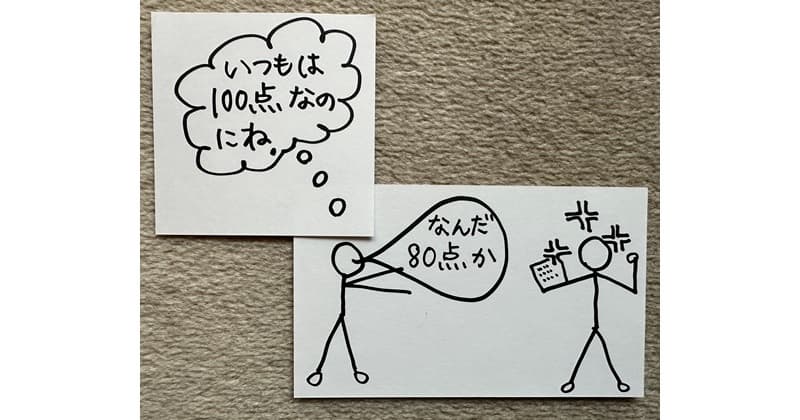

はじめに、「なんだ80点か」と言われて、怒ったカードで気持ちの事実を一緒に振り返ります。

次に、「くやしかったんだね」と、その時は言えなかった言葉を、足します。

さらに、もしかしたら「いつもは100点なのに、今回は80点なんだね」という意味だったのかな?と、友だちの言葉の裏に隠れた意味を足します。

最後に、「そうなんだよ。今回はミスしてね。残念だったんだ。」と、この次は友だちに言ってみよう、のカードも足します。

会話、対人コミュニケーションは、このように複雑な会話になります。

数秒のうちに、言葉で気持ちを継次処理できないと、相手の言葉の意味を誤解したり、言葉で言えずに暴言や暴力を振るったりします。

気持ちの同時処理カードで、継次的な組み立てを、何度も経験していく必要があります。

消えてしまう音声で言って聞かせるだけよりも、子どもにとって絵から場面が分かりやすく、記憶に残りやすくなります。

特別支援教育とは脳内処理を脳外処理で見せる工夫

漢字を書ける、英単語を書ける、同類項の操作を脳内で行なえる、自分の考えと相手の気持ちの複雑さを理解することができる子どもは、前述の脳外処理を、全て脳内で行なえる子どもです。

脳内処理が難しい子どもには、脳外で、処理の順序を形成しましょう。

組み立てがわからない脳内処理を、脳外処理で組み立てをわかるように見せていく、それが特別支援教育です。

特別支援教育では、梅津八三の言う「言語行動」の、実物触覚運動系➡写真絵図身振り視覚系➡文字音声脳内処理系の難易を理解して、実物や絵を使った脳外の教材を工夫する必要があります。

触れる、目で見てわかる、手で触って順序を入れ替えることができる、同時処理を組み合わせる工夫によって、脳外操作がいらなくなり、脳内の継次処理を形成することができます。

心理検査で、同時処理が得意で、継次処理が苦手と分かったら、漢字の冠・偏・旁分解合成カード、英単語の音節分解合成カード、同類項カード、他者心理吹き出しカードで、同時処理を組み合わせて、継次処理を形成してみませんか?

猫ちゃんブログへのコメント