特別支援学校の小学部に入学して2ヶ月、A君が病院小児科の療育にきてくれました。

学校教育の毎日の、机と椅子の基地のおかげで、病院の療育でも、A君が座って活動する時間が増えたのです。

待合室で挨拶すると、A君は私の手を引いて、小児科のキッズコーナーに私を座らせます。

お昼寝の合図だなとわかったので、「ネンネ」と私が先に横になります。

意味が伝わったことが嬉しかったのか、A君は横にならず、私を起こして膝に抱っこされに来て、優しい手で私の胸に触りました。

関わる私が、A君のお母さん並みに、親しい人になったのかなと思います。

気持ちを汲んでもらえて 行動がゆったりとしてきた

「行こう」と誘うと、A君が自分から教材の入った大袋に触ります。

実物が、A君にとって、分かりやすい言葉です。

A君から手をつないでくるので、3人で手をつないで、待合室から療育の部屋へ移動します。

手をつなぐと、ピューッと走らないで、ゆったりと歩くことができます。

学校で、先生やお友達と手をつないで、移動したり散歩したりする行動が増えたのかな、と想像できました。

療育の部屋の中でも、荒々しい、激しい行動が減って、トーンダウンした、ゆったりとした様子に見えます。

家でも学校でも、A 君がどうしたいのか、A 君がどう考えているのか、A 君の気持ちを汲んでもらっているからだ、と思います。

表情も明るく、療育中にとても嬉しそうな笑顔を、2回見せてくれました。

その笑顔は、一人思い出し笑いでなく、お母さんや私を見て笑う、共感コミュニケーションの笑顔です。

学校で穏やかに過ごせるおかげで、A 君の情動が、おだやかになってきていると思います。

良い環境に恵まれて、ありがたいです。

お母さんが、「授業参観があったんです。」

「学習で、1つ入れて、遊んでくる。1つ入れて、遊んでくる。それを何度も繰り返すことができていました。」

「先生もたくさん抱っこしてくれるんです。先生が大好きなんですよね。」

と、嬉しそうに教えてくれました。

学校には、病院の療育で使っている教材と同じものが全部あるそうで、お母さんは先生方の教育的対応をとても喜んでいます。

A君の多動さ、A君の不器用さを理解できる先生は、通常学級にいる発達障害の子どもたちの苦労も理解することができます。

A君が椅子に座って学習する

この日、病院の療育で、A君が椅子に座って学習する姿が目立ちました。

円盤のスリットを、スリット穴に入れているシーンです。

A君は、円盤を入れようとしてスリット穴を見て、円盤を入れる手の運動の瞬間に目が離れます。

見ることと手の運動操作、2つの仕事のマルチタスクの同時進行は難しいのだな、ということがわかります。

前回までは、飲み物を飲む時は「座ろう」で、毎回座って飲みます。

トーマスの水筒の開け方、飲み方、ふたの閉め方が上手になっています。

操作するボタン部分を、目でじっと見ることができます。

お母さんや先生と、たくさん練習した成果が出ましたね。

療育の部屋では、移動行動が多いA君なので、学習はタイミングさえ合えば、椅子に座らなくても、立ったまま行なっても良いことにしていました。

A君が学習を嫌がらないこと、立っている方が机の上のものを入れやすいこと、A君が部屋や人や教材を楽しい場所に思えること、が大事だったので、椅子に座ることを強く求めていません。

療育の部屋では、部屋の隅に座る、トランポリンを飛ぶ、扇風機の風の感覚を楽しむ、ベビー椅子に上がるなどが、A君の感覚運動の基地です。

40分間の学習中、4度、私の手を取りに来て、1~10まで数えながら飛ぶトランポリンをします。

ネットをしてある扇風機に、3回接近して風を手で触ります。

ベビー椅子の上に上がったのは5回、私が黙って片手を差し出すと、毎回つかんで降りてくれます。

ところがこの日は、教材を扱う時もA君が盛んに椅子に座ります。

椅子に座ることが増えて、部屋の隅であぐら座位で壁や手を叩く姿が減りました。

学校教育で毎日の学習活動・給食活動など、机と椅子を基地にするおかげかな、と思います。

見つめて続けて入れる、入れ分ける

A君は感覚運動を満たしながら、考えたり行動したりしています。

学習は感覚運動を満たす教材が、A君を楽しませるポイントです。

学校でも、教材を1つ入れたら、遊びに離れるけれども、机に自発的に戻ってくる、それを大事にしてもらっている様子です。

遊びも、遊び学習と言って、多動なA君にとって、特別支援学校では大事な活動です。

お母さんが授業参観で見てきたように、学校でも、音声の言葉のないA君の多動さを受け入れ、A君の感覚運動を満たしてもらえていることが、ありがたいですね。

今回A君には、だんご差しを用意しました。

色は、合わせなくて良いことにしています。

右利きのA君は、一番右の青いだんごを入れることを楽しみます。

棒に対して、だんごがスーッと滑っていく感覚が楽しいらしく、入れるだけでなく滑らせて出す運動も楽しみます。

4個続けて入れることができます。

穴を棒に合わせるために、目が注視する姿が増えました。

お母さんが「じっと見てるね」と褒めます。

うまくいくと、A君も自分で「できたね」「やったね」の拍手をします。

お母さんが「これと同じ教材が学校にもあります」と、教えてくれました。

半年間、慣れた教材も、続けて入れる姿が増えてきました。

そして、入れ分けることも増えています。

帰りたいを止められると「アー」の声が大きくなる

30分くらいしたところで、A君がドアに接近します。

この行動も「バーッ」と動く激しい行動でなく、ゆったりとした接近です。

「帰りたいんだね。分かったよ。もう少し頑張ろう。」と私が言って、車の鍵をテーブルに置きました。

A君はこの後2回ほど、大きな「アーッ」という声を出します。

ドアへの接近行動が起きる前の学習中には「アーッ」は全くなかったので、A君の「アーッ」は何で帰れないんだという言葉だということが分かります。

「アーッ」と言った後、自分の人差し指を口もとに持っていきます。

お母さんに聞くと「シーッという合図で、学校で習いました。」ということです。

大きな声を出さない「シーッ」の意味が、A君に習得されて、その場面で自発的に使うことができます。

オウム返しではない、自発的な身振りの言葉がまた1つ増えました。

感激です。

難しくなく感覚を楽しむ教材として、カラーリングを出して見せると、笑顔で喜び、手に持ち続け、10分ほど学習を延長することができました。

落ち着いているところで、車の鍵で「帰ろう」と伝えると、サンダルを履いて、手でバイバイの合図をすることもできました。

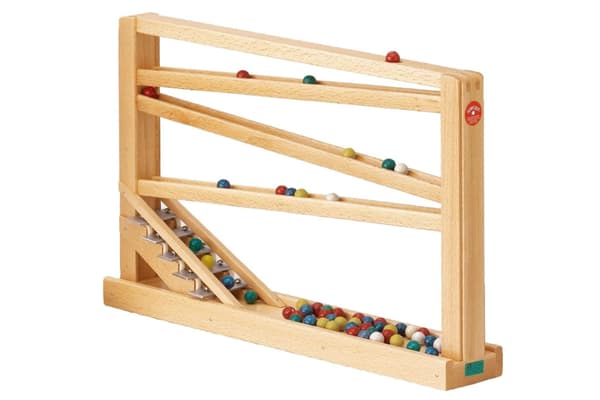

大型のコロコロシロフォン

シロホンチャイム玉の塔は玉が1cmと、とても小さいので、穴も玉入れもA君には難しいです。

保育園で見かけた、大型のコロコロシロホンM64が、今のA君の手の動きには合っているように思えます。

玉の大きさは5色のだんご入れや、くもんのくるくるチャイムと同じで、37mmと大きいです。

もしかしたらA君の学校には、大型のコロコロシロホンがあって、A君は学校で使っているのかもしれません。

幅が少し狭い、中型のコロコロシロホンM63もあります。

運動感覚を満たす教材が楽しいと、A君が机と椅子で活動する時間も増えます。

ボーナスが出たら、私も手に入れたいと思っています。

猫ちゃんブログへのコメント