視空間認知に苦手さを持っている小学生の、ひらがな、数字、カタカナ、漢字、状況の認知については、「1小学生」で投稿しました。

今回は、視空間認知に苦手さを持っている中学生の、ローマ字、英単語、数学の文字式の同類項をまとめる、などの空間イメージを、脳外のカードで助け、脳内の空間イメージを育てる方法について投稿します。

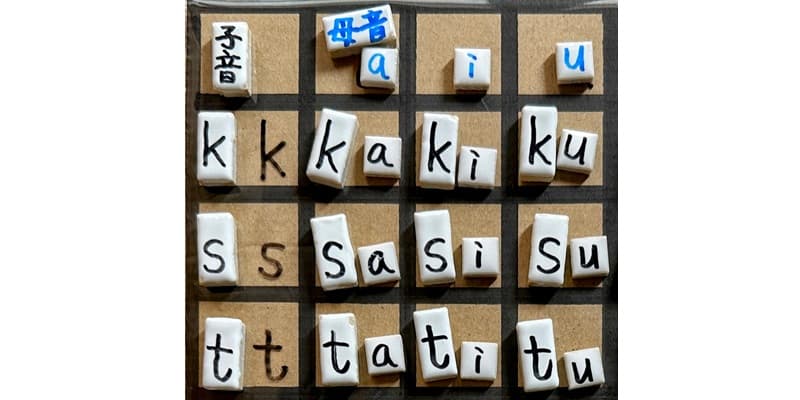

ローマ字の視空間認知を作る

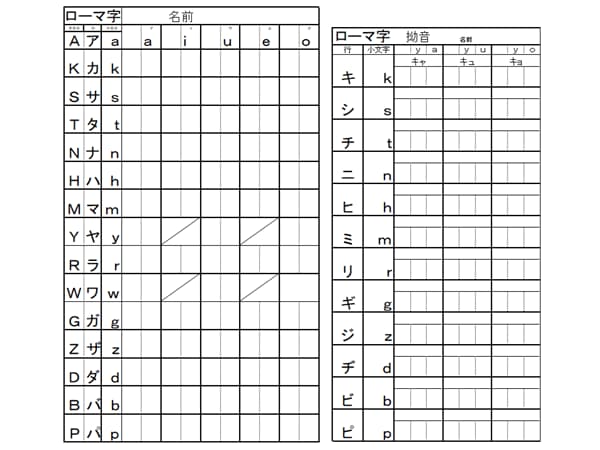

ローマ字は、中学英語のために、小文字で学習します。

ローマ字も、漢字の、偏と旁の分解合成と同様に、正方形の空間を、左側と右側に2分割する視空間ですね。

左側の空間が子音、右側の空間が母音です。

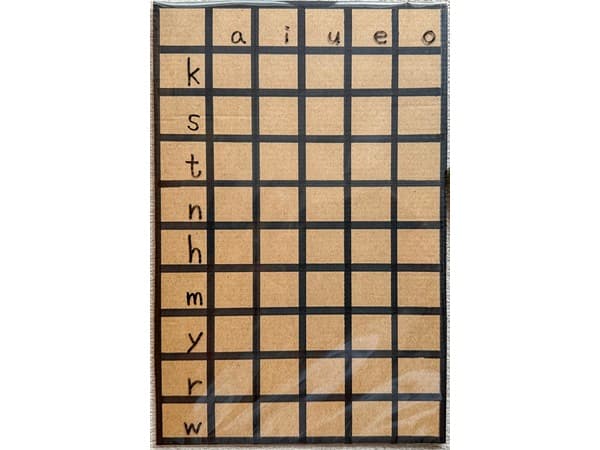

下の表のような、位置の記憶が、脳内に形成されると、ローマ字の合成が出来上がります。

ひらがな50音表もそうですが、ローマ字表も、空間の位置の記憶が非常に重要です。

位置の記憶が、最も原始的な記憶だからです。

私たちが家に帰れたり、冷蔵庫やトイレの場所を覚えたりするのも、原始的な位置の記憶があるからです。

最近、書字LDの子どもさんと、ローマ字学習をしましたが、30分でこの表の子音と母音の位置の記憶が成立しました。

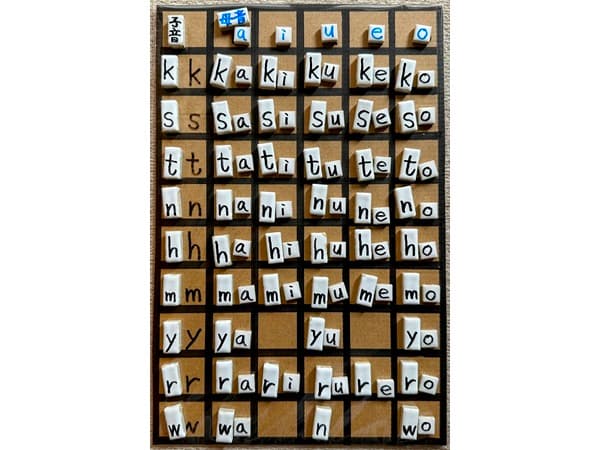

ローマ字も、タイルやカードを使って合成します。

タイルを使う理由は、重みがあるので、運動感覚を満たし、子どもが落ち着きます。

uxcell 200gセラミックモザイクタイルクラフト用バルク 長方形ホワイト

uxcell 100g スクエアモザイクタイル 正方形ホワイト

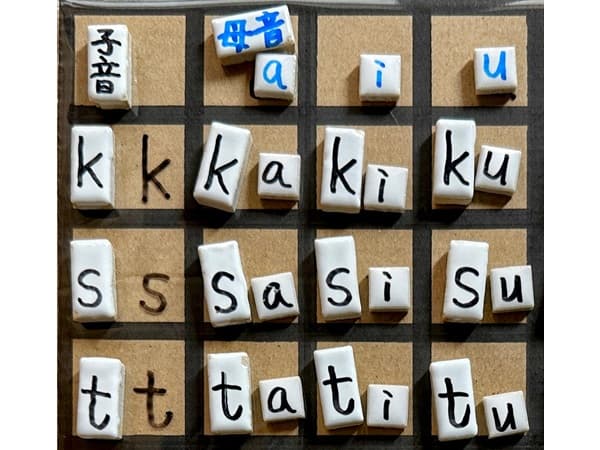

拡大した画像はこんな感じです。

このローマ字の組み合わせ教材は、メルカリ花ちゃんで販売しています。

ローマ字も、清音46の他に、濁音半濁音25、拗音36、促音などがあります。

拗音には y を間に加えるので、空間は3つになり、長方形タイルがさらに36個必要になります。

ローマ字の清音で、子音と母音の空間を認知できる頃には、拗音の空間の認知は、プリントで可能になる可能性もあります。

英単語の視空間認知を作る

英単語も、同じ仕組みです。

例えば、サ|ン|デイ、マ|ン|デイ、フ|ライ|デイなど、単語を、音節で分けたカードを作ります。

英単語を本人に書かせ、薄く縦線の鉛筆を書いてやり、そこを本人にハサミで切らせてもいいですね。

この学習を重ねると、教科書で英単語を見た時、目が音節で分けて読めるようになります。

音節で分けて読めると、書くときの助けにもなります。

カタカナを振る時は必ず、音節の上に、書き分けるようにしましょう。

英単語の上に書くカタカナを、ウエンズデイと、ひとつら餅に書かないで、ウエ|×|ン|ズ|デイと書きます。

×は、音にしないdの上に書きます。

教科書の文字が小さくて記入が苦労だったら、教科書を拡大コピーして、カタカナを振ります。

拡大の手間を惜しまないことが、特別支援教育です。

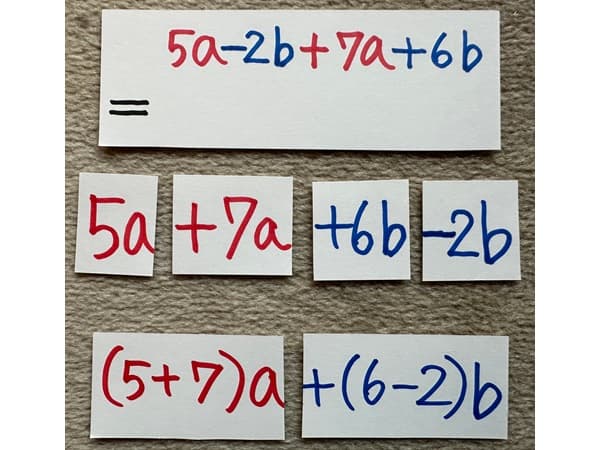

数学の同類項の視空間認知を作る

数学の項に着目する、「同類項のまとめ」も同様です。

a の項で集める、b の項で集める、脳内では動かせないから、動かせるカードやカラーマジックで、分解➡移動➡合成させます。

脳内で同類項をまとめることができる人が、脳の中でスラスラとやっていることを、脳の外で行ないます。

分割カードの移動や、カラーマジックで同類項を意識できるようになると、教科書やプリントで、項の種別を、〇で囲む・△で囲む・▢で囲む・下線を引くことで、視空間を分けられるようになります。

そして最終的には脳内で、同類項を認知し、文字ごとにまとめていくことができます。

視空間認知を育てる支援者側の理解のポイント

1.子どもの発達の順序を、手の操作➡目で見る➡脳内イメージ、と理解する

2.子どもの発達の順序は、触覚運動➡視覚による定位➡視覚・聴覚から脳内にイメージを持つ

3.教材の準備は、手で触れるカード➡目と手でカードを動かす➡脳内に分解と合成の視空間を作る

4.ひらがな・数字・カタカナの線分の分解と合成

5.漢字の冠・偏・旁などの分解と合成

6.ローマ字の子音と母音の分解と合成

7.英単語の音節の分解と合成

8.社会的な場面の状況の認知の時間順序の分解と合成

以上の特別支援教育が、通常学級、通級指導教室、特別支援学級、放課後デイサービス、発達支援の療育で実行されることを願っています。

猫ちゃんブログへのコメント