子どもの遊びは、手で操作する遊び、目で見て楽しむ遊び、耳で聞いてわかる遊び、の順に発達します。

赤ちゃんは、ベッドやベビーカーに、ベビージムをぶら下げてもらって、手で触っていますね。

おっぱいや哺乳瓶のミルクを飲む時、口に入れるだけでなく、赤ちゃんの手で触らせてあげると良いです。

赤ちゃんは、触ったものを見たり、見たものを触ったりします。

これが、目と手の協応です。

話せないうちは、触ったもの、見たものを、口に入れます。

「何々だ」という言葉の代わりに、物を口で確認しているんですね。

話せるようになると、口での確認は減っていきます。

就学の土台になる遊び

小学校2年生くらいまでは、指しゃぶりをする子どもさんもいます。

気になる時は、お米とぎやお料理など、仕事を手に与えましょう。

運動感覚を満たす、遊びや仕事が必要です。

保育園では、ごっこ遊び、ブロック遊び、身体を使ったゲーム、制作、ワークなどがありますね。

手を使う遊びと共に、視覚的な遊び、絵本などを一緒に見ます。

家庭で1対1で絵本(タブレットの中の絵本でも良い)を一緒に読むことが、保育園での読み聞かせに繋がります。

読み聞かせで、聞くことが発達すると、実物や絵のない状況でも、耳でわかる会話や遊びが増えていきます。

言葉を聞いて、脳内イメージを持って、言葉にすることができるようになります。

家庭や保育園での、これらの遊び土台の上に、就学、学校教育があります。

立体は得意、充実図形はわかる、線図形が難しい

子どもたちは、人形、食器、ブロックやレゴなど、立体的なものを扱う遊びが好きです。

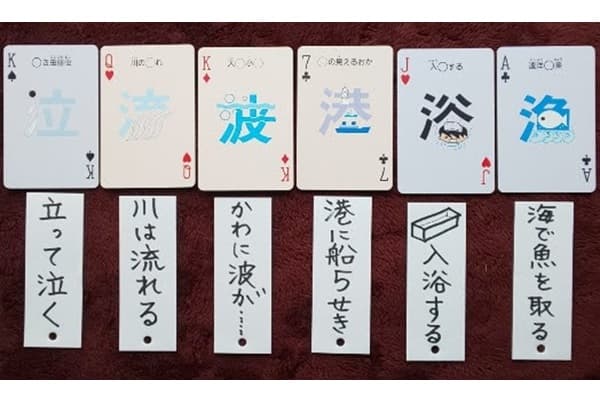

立体が平面に進化して、マーク、絵本、折り紙、テレビアニメ、電子ゲームなど、パッと見てわかる、充実図形を楽しむようになります。

ところが、線図形になると、図形の分解と合成が必要で、その視空間認知と、時間順序の構成が、苦手な子どもがいます。

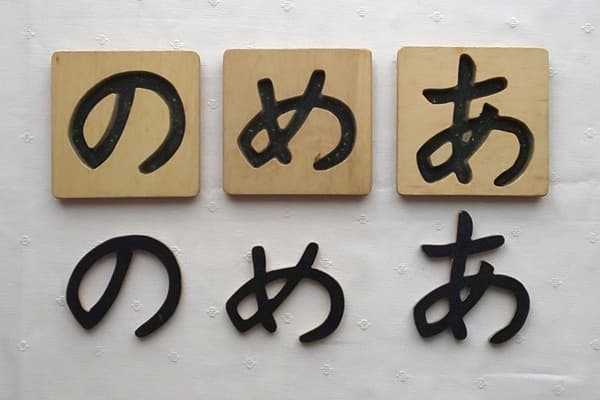

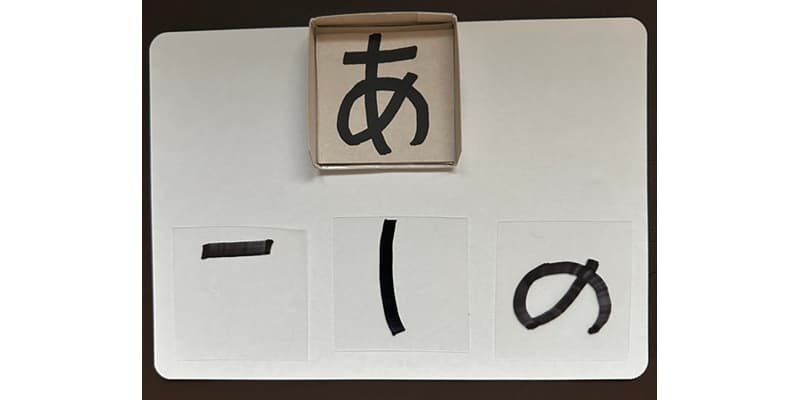

「あ」を読めるけれども、「あ」を書けない子どもです。

「あ」の文字を見て、実物や充実図形と同様に、パッと見で「あ」と認識しているが、「あ」を書く段になると、「ー」「|」「の」に分解して、合成できないのです。

書き順が違う、という子どもにも、線図形の分解と合成が苦手な苦労があります。

書き順を楽に真似できないということは、苦労が隠れているということなので、非難しないようにしましょう。

「よく書けたね」と、書いた事実を認めることを優先してください。

認められる中で、書き順も変更していくことができます。

線図形の分解と合成が苦手な子どもは、丸〇は書けるが、三角△や四角▢を描くことが難しかったかもしれません。

ブロックやレゴなど、自由な立体遊びは得意だが、製作やワークなど、見本に合わせる平面遊びが苦手でしょう。

離席や教室離脱を防ぐ、書くことの苦手さへの支援

就学時の個別の検査WISC-Ⅴの際に、子どもに、名前と1~10を書いてもらっています。

視空間認知や書写の力と共に、線図形の分解と合成力を見るためです。

線図形の分解と合成の苦手さを、就学前に助けることで、入学後、書くことに取り組む時に、机と椅子に座っていられるようになります。

書くことが苦手だと、離席、教室離脱、が起きやすくなります。

書くためには、どんな力が必要か、WISC検査の結果説明の時に解説しています。

結果説明の際に、保護者たちに、クリアファイルのひらがな透明カードをプレゼントしました。

ひらがな、カタカナに必要な、線図形の分解と合成は、次のように教えます。

線図形の分解と合成ができるようになるクリアファイルのカード

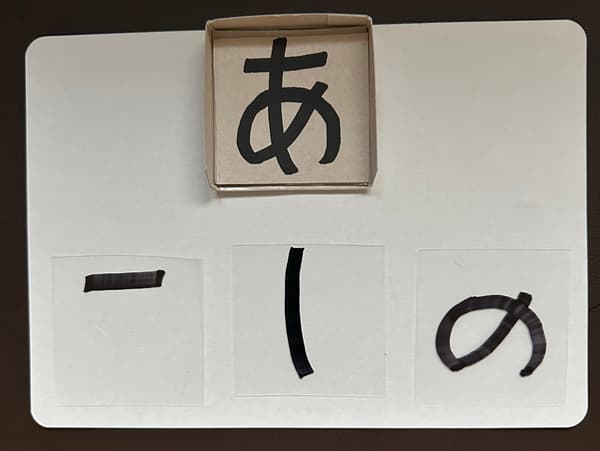

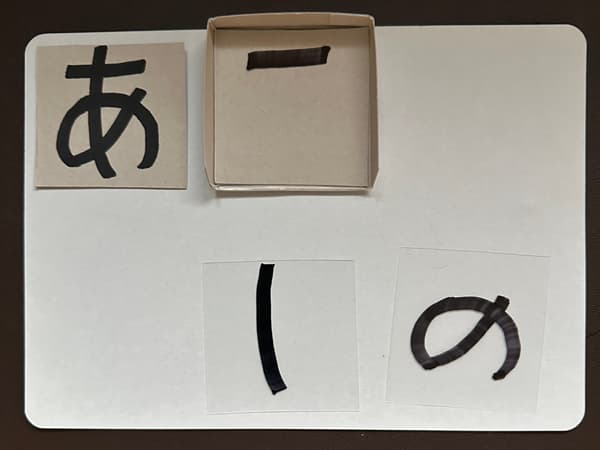

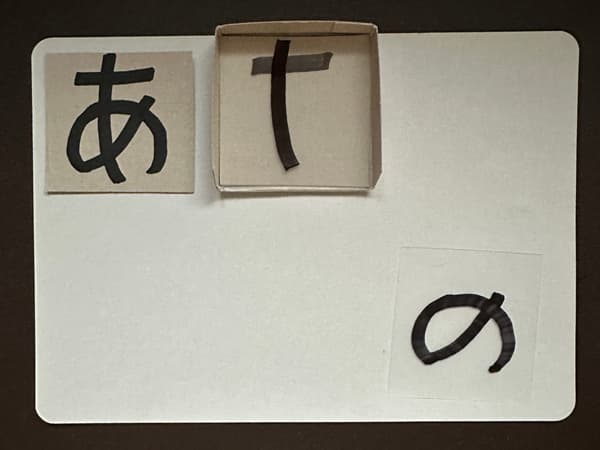

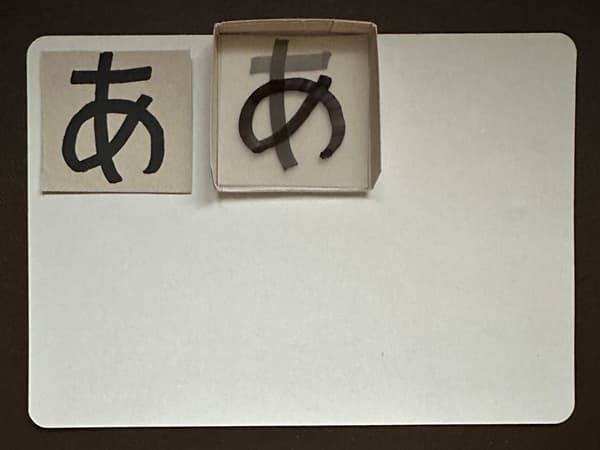

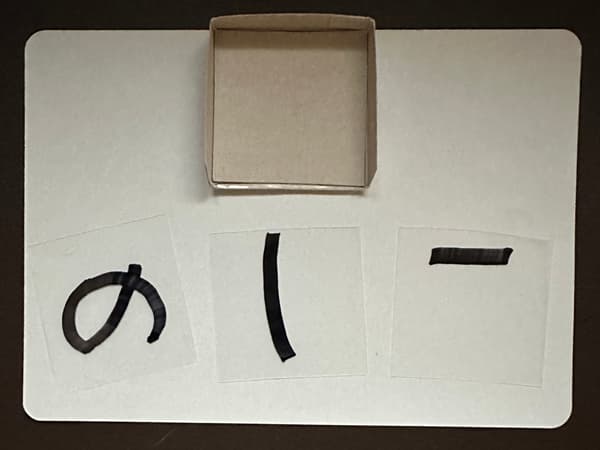

「あ」を「ー」「|」「の」に分解して、合成して「あ」を作ります。

太い黒マジック、クリアファイル、ハサミ、20cm角のボール紙、薬ビンの空き箱4cm 角~5cm角、両面テープかボンド、を用意してください。

クリアファイルは、薬ビンの空き箱の底に合わせて、4cm 角~5cm 角にハサミで切ります。

4cm 角~5cm 角のクリアファイルに、太マジックで、「あ」の線分「ー」「|」「の」を書きます。

ボール紙に書いた見本の「あ」のカードを置いて、その上に「ー」「|」「の」の線分をのせていきます。

次に、見本の「あ」のカードを隣に置いて、見本に合わせて作ってもらいます。

まず横棒

次に縦カーブ

そして「の」ですね。

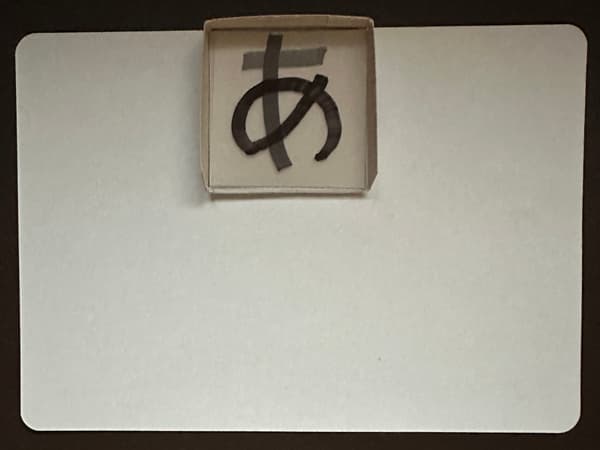

これで見本に合わせて「あ」が出来上がりました。

最後は、見本がなしで、「あ」を構成します。

下書きがなくても、見本がなくても、「あ」を構成できます。

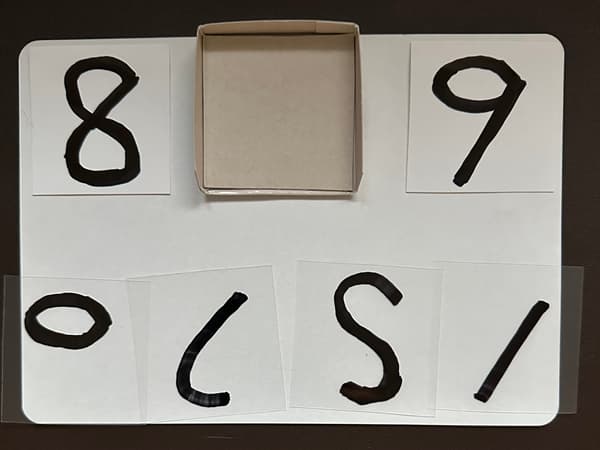

他のひらがな文字も、数字も、同様にして、線図形の分解と合成を教えます。

数字ですと、例えば、8と9は難しいですね。

8は「 S 」エスと言わせて、カードを選ばせると良いです。

指での身振り運動も大事ですね。

9は、〇の出だしが、←右から左へ行くところが難しいです。

出だしの始点に、黒丸・を描いてあげるといいですね。

数字は、2,3,5,が似ていて難しいです。

言葉をつけることで、描写が分かれていきます。

2は、「カーブ、棒」

3は、「カーブ、カーブ」

5は、「横、縦、カーブ」

などと、そばで言ってあげましょう。

本人は書くだけで一生懸命な時は、そばで見ている大人が音声化を担当しましょう。

線分の分解と合成の仕組みは、漢字やローマ字、英単語の習得につながる

線に名前をつける、描く運動に名前をつける、これはやがて、似ているひらがなのどこが違うかを説明する、漢字の意味を言えるようになる、ことにもつながります。

なぞり書きの、運筆の手伝いかたは、また次回投稿します。

猫ちゃんブログへのコメント