特別支援教育

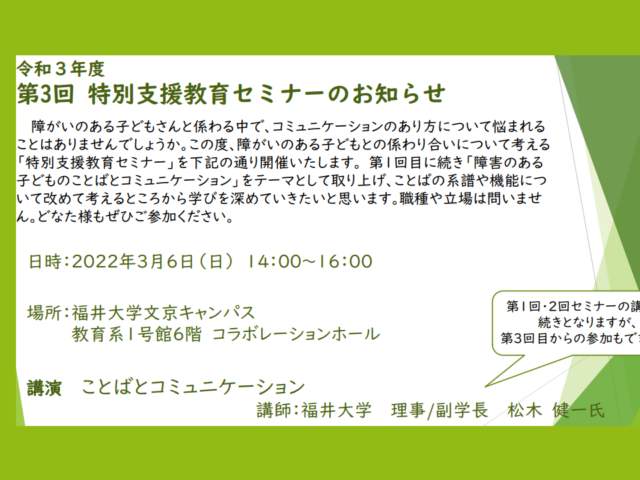

特別支援教育 2022年12月3日(土)13時~福井大学特別支援教育セミナーのお知らせ

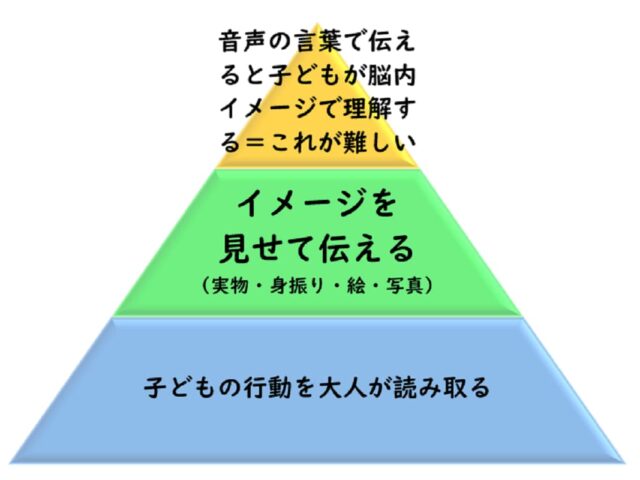

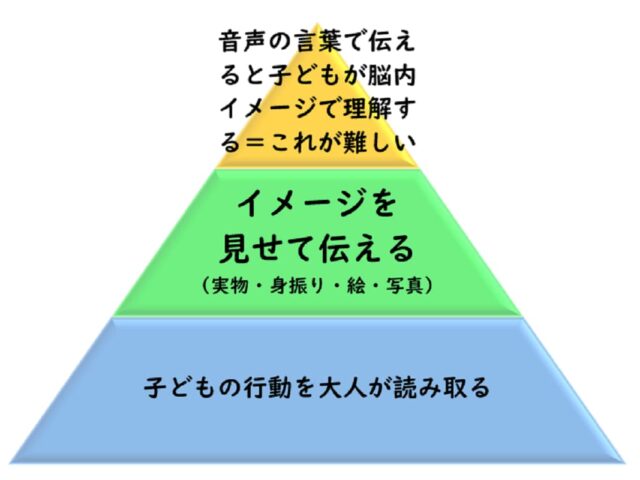

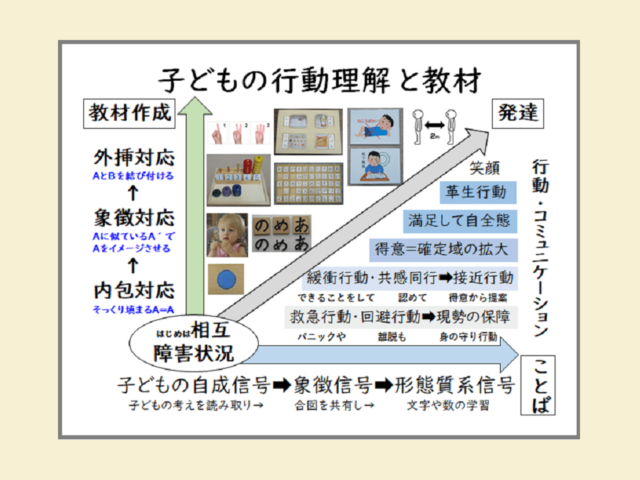

2022年12月3日(土)13時~ 福井大学副学長の松木健一先生による特別支援教育セミナーの第2回がZoom オンラインであります。音声の言葉のない、自閉症・知的障害のかたの教育に始まり、ギフテッドの子どもたちの教育にま...

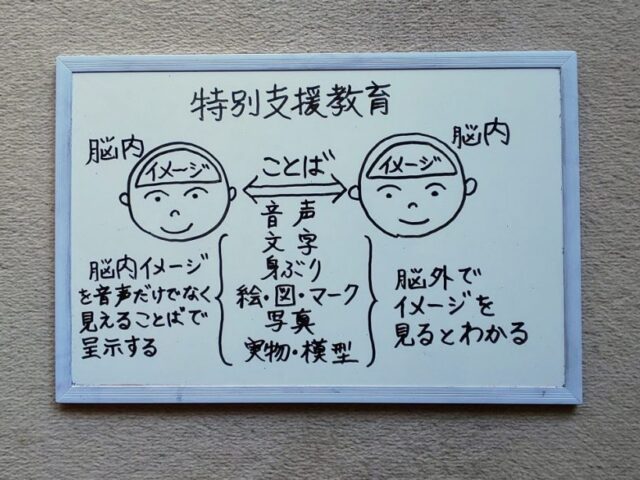

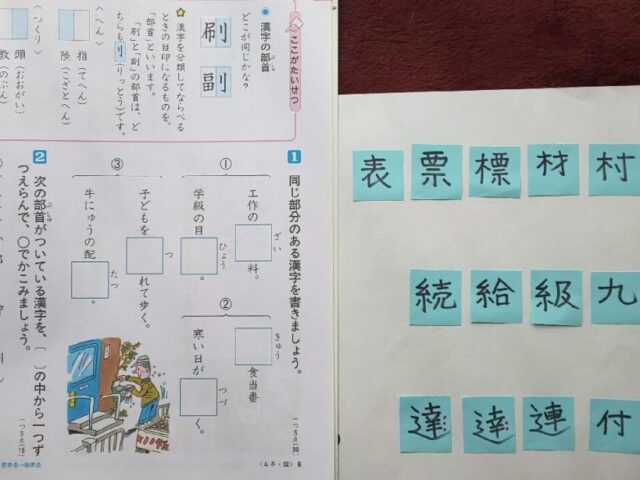

特別支援教育

特別支援教育  特別支援教育

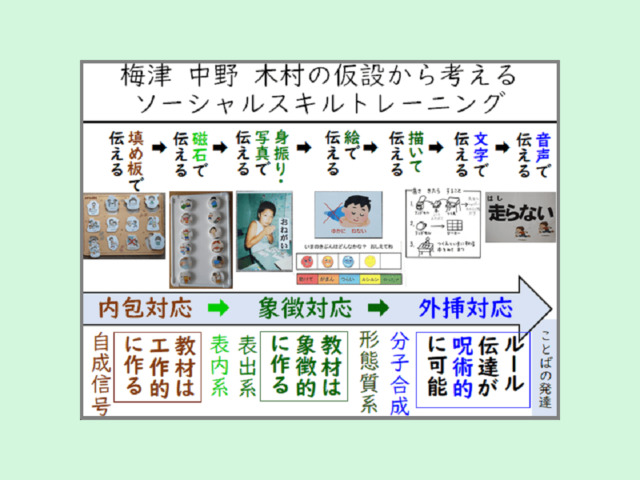

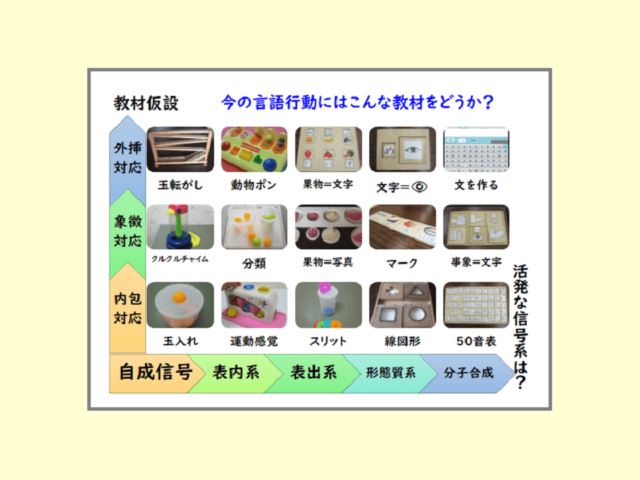

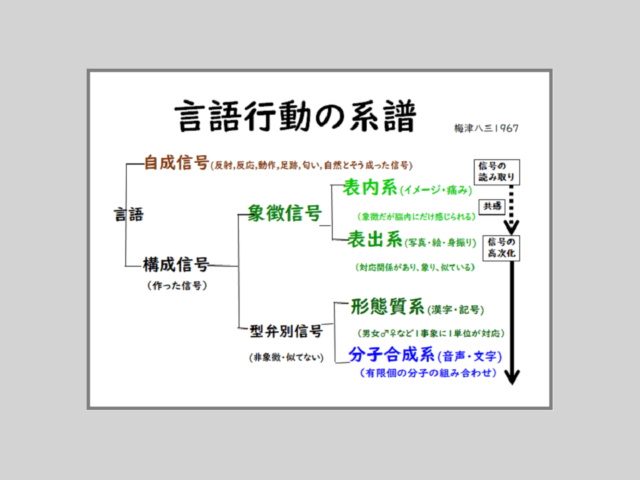

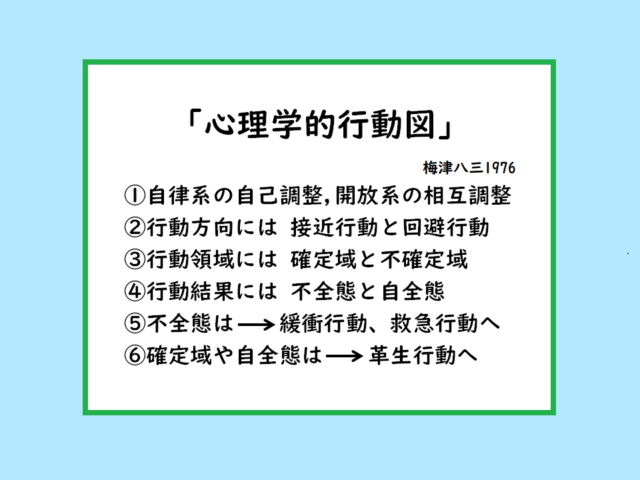

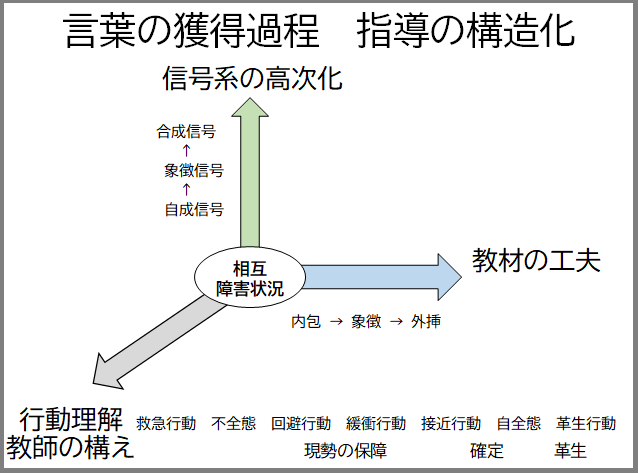

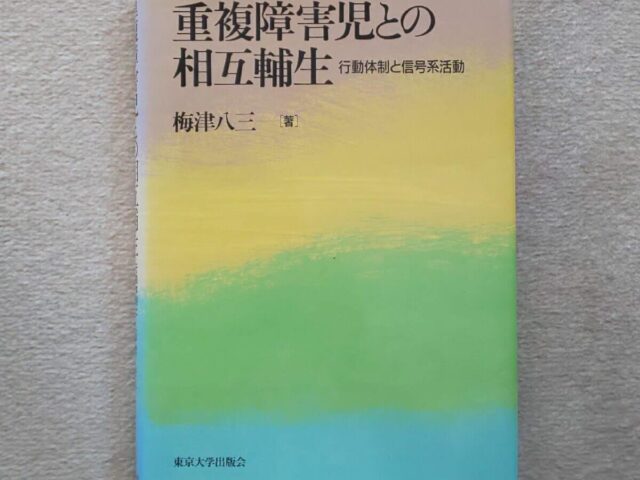

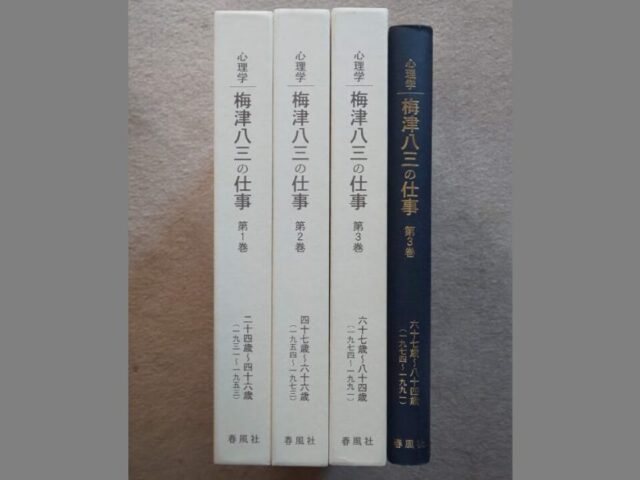

特別支援教育  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  特別支援教育とは

特別支援教育とは  特別支援教育とは

特別支援教育とは  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学