今回は、100円ショップやヤフオク、Amazon で見つけた、市販教材の新製品を3回にわたって紹介します。

乳幼児から中高生、保護者、学童指導員の先生、保育士さん、療育指導及び通級指導や支援学級の先生方にとって、2学期のお互いの「踏み出しを支える教材」になれば嬉しいです。

紹介する教材のキーワードは、

①触れて運動感覚を満たす教材

➁目で見てわかるカラフルな教材

③家庭や学童でも購入できる100円ショップの教材

④子どもが喜ぶ、子どもの得意な領域=確定域の教材

⑤ちょっと気持ちが億劫な時、できることを横に広げ、気持ちを支える緩衝行動の教材

です。

運動感覚を満たす教材

1.ダイソーで売っているムービングボール

ダイソーさんの意図は、左右の球に「青色とオレンジ色で分ける」ということのようです。

青色とオレンジ色に分ける作業で、待合時間を待っているということもいいですね。

色分け操作は、大人でも難しいです。

私は、できなくてイライラしました。

これは単純に振って、子どもはガラガラ音を喜びます。

「カシャカシャ」の言葉を誘発することもできます。

音楽でカスタネット打ちが難しい子どもも、これを曲に合わせて振って、マラカスのように楽しむ、集団参加もできます。

レベル3の、3またになっているものもダイソーにあって、色の集合移動はさらに難しくなります。

2.恐竜や動物などの形になっている、スライム並みにペチャッと張り付く模型

療育で、4歳4ヶ月のL君に使ったところ、L君の感覚にピッタリあったらしく、学習の合間合間に、喜んで2匹の恐竜模型を触っていました。

運動感覚を満たしたい子どもさんにピッタリです。

触っていると気持ちが落ち着くようです。

クールダウンの部屋に、置いてあげると良いかもしれません。

3.おもちゃの再販店トイプラネットで購入したアヒルが回転するオルゴール

家庭での食事の用意や、集団保育場面や、個別指導場面の「待ち時間」に使えます。

この曲を聴きながら、アヒルが回転するのを目で楽しみ、1曲分の時間を待っていてもらいます。

家庭や個別の一対一の場面なら、はじめは、アヒルを見せないで、オルゴールの曲だけかけます。

途中で、アヒルを1つ、載せます。

子どもに、もう一つを預けて、載せるように勧めます。

曲の終わりまで待てなくて、アヒルをつかみ、待っていられない子どもも、大人が「ちょうだい」と1つだけ預かって「乗せてごらん」と勧めます。

アヒルを投げ捨ててしまうようであれば、アヒル無しで、鏡に自分の顔を映して、オルゴールを触って聴いて待ちます。

4.スリット通し・分類

シール容器に、マジックで線を書き、カッターやハサミの片方を突っ込んで、細長い穴を開けます。

円形のコインや、円形の木製リングを入れ分けて、楽しみます。

きつすぎず、ゆるすぎず、穴が微妙にピッタリだと子どもは喜びます。

カッターでだんだん広げるとぴったりの穴を作れます。

5.手先の運動、ひねりのコツの言語化、バンダイのだんゴマ。

コマ回しがうまく行くと顔が立ちます。

時計回りに回そうとする前に、「反対の反時計回りちょっとひねっておく」というのがコツです。

不器用な子どもたちは、そういうちょっとしたコツを、大人から伝授されていないケースが多いです。

ダイソーやセリアには、もっと安い、数個で100円のカラーゴマがあります。

パズルで対応関係を形成する

6.下絵がある市販品の填め板

この填め板は、色も鮮やかで、下絵にそっくり同じ画像があり、なかなか低価格で販売されていない、素晴らしい填め板です。

木製ではなく、精巧なダンボールに、鮮やかな絵柄が付いています。

ヤフオクに、時々安くて良い市販品が出ていますが、送料が高いと Amazon の方が安いケースもあります。

ヤフオクやメルカやで欲しいパズルを見つけたら、同じ商品名で Amazon を確認してから、安い方を購入すると良いです。

個人的には、手で持つところのポッチをペンチで外して、できれば直接木片を子どもが触って入れるようなパズルが好きです。

ポッチをつまむのでない方が、合わせたり、ひねったりと、子どもの手指の運動感覚が微細に形成されるような気がしています。

子どもの器用不器用を見て、購入するパズルの、ポッチの有り無しの種類を、判断してください。

7.ダイソーやセリアの、「お風呂でペタッとシート」填め絵パズル

ソフトパズルは、カッとして、ピースを投げるような子どもでも、安全に扱えます。

①ピッタリと填まって(内包対応関係)、そっくり同じ(象徴対応関係)にするには、カラーコピーした絵を、裏側に貼り付けます。

裏側に、ボンドか両面テープで、ダンボールを貼れば、さらにしっかりします。

ダンボールを貼らなければ、カラーコピーは簡単に剥がせます。

②次に、カラーコピーを外して、白黒コピーした絵を裏側に貼り付けます。

すると、形と模様は似ているが、色が異なる、似ているものを結びつける、象徴対応関係にステップアップします。

③果物や乗り物のピースの裏側に油性マジックで、「いちご・りんご・すいか・バナナ」、「トラック・新幹線・パトカー・タクシー・救急車」の文字をそれぞれ書いておき、ひとつずつ大人が読んでやり、子どもにピースを填めてもらいます。

④最後は、枠内に白い紙を貼って絵をなくし、「いちご・りんご・すいか・バナナ」、「トラック・新幹線・パトカー・タクシー・救急車」と枠内に書けば、事象と文字との外挿対応関係になり、難しくなります。

しかし最後まで、ピッタリ填まる内包対応関係がサポートしているので、子どもはピッタリ填まる感覚を楽しんで、喜んでやります。

⑤ソフトパズルと同じ位置に同じ果物や乗り物の名前を文字で書いてやり、そこにピースを載せです。

⑥何度も楽しんで、上手になりすぎてしまったら、ピースをカッターで2分割4分割にすると、合成パズル遊びも楽しめます。

西松屋では、500円から1000円くらいの間で、アンパンマンなどの、お風呂でペタッとソフトカラーキャラクターパズルを販売しています。

8.分割合成パズル

4つ100円で、ダイソーにあります。

100円ショップのダンボールパズルは、どれも2 mm くらいの厚さが多いです。

これは、4 mm 近い厚さがあり、しっかりしていて、不器用な子どもも扱いやすいです。

「角を合わせる、絵柄を合わせる」、などのコツを言ってあげましょう。

2組、購入してみました。

易しいのはそっくり同じ、カラーコピーした下絵ありで、構成するパズルです。

2ピース~5ピースと、ピース数が少ないので、下絵がなくても、幼児も比較的扱いやすいです。

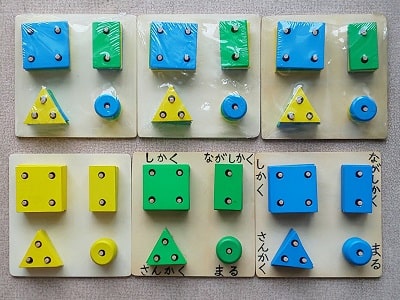

9.形を分類するパズル

1セット購入では、色が異なるが、同じ形を集めるという、積み木になります。

「まる、さんかく、しかく、ながしかく」など、指や手の身振りで大人が形を構成し、子どもに真似してもらいましょう。

穴が1、穴が2、穴が3、穴が4、など、数の勉強にも使えます。

この時、指型も、1👆・2✌・3・4を教えると良いでしょう。

3セット購入すれば、画像の下方のように、色ごとに分類することも可能です。

上記の教材画像をヒントに、皆さんが100円ショップなどで、これだと思う教材を見つけ出して活用する、そういう教材目線を持っていただけたら嬉しいです。

次回は、小学生の確定域の市販教材へ、続きます。

猫ちゃんブログへのコメント