数・算数・数学

数・算数・数学 算数2桁の表記と繰り下がりの方法

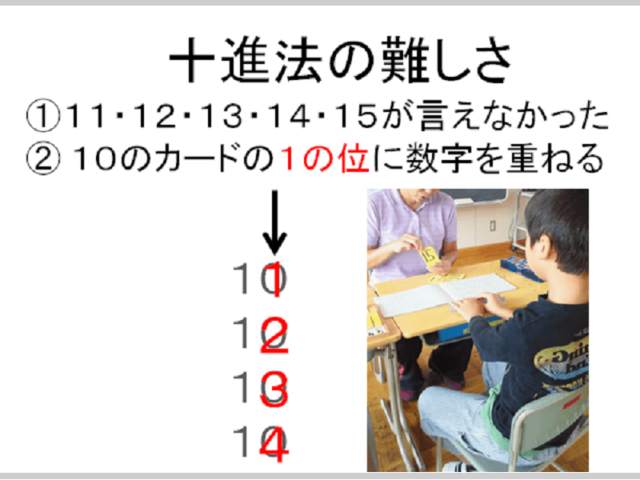

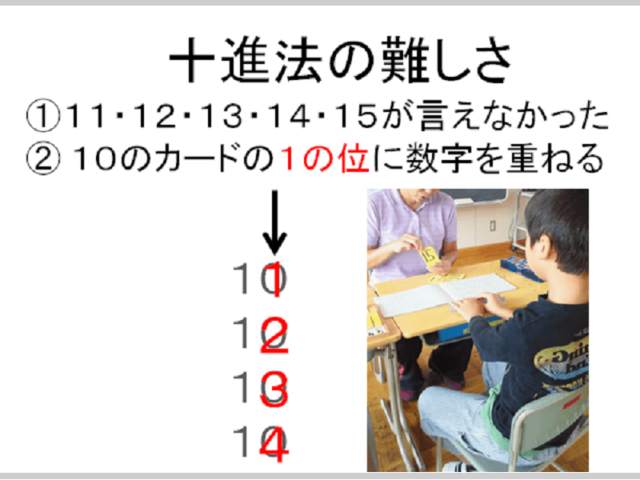

教材No.32-1 11以上の数表記 2桁 最近、算数に渋滞を示す小学1年生と、学習した。心理検査WISC―Ⅳでは、 IQ が100前後あり、言語発達は歴年齢発達に相当していた。算数は、10までわかるが、11・12・13...

数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

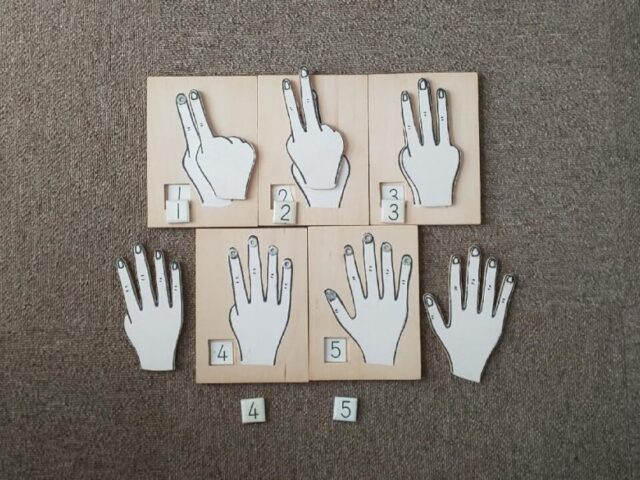

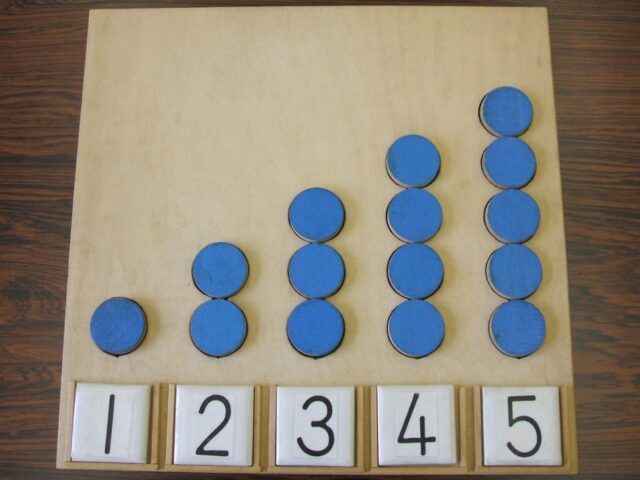

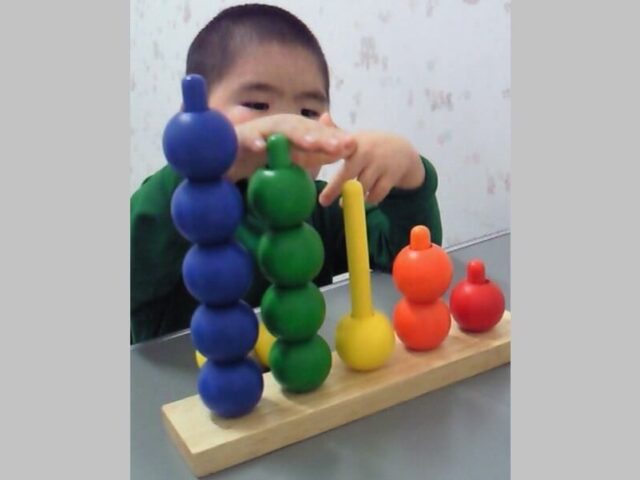

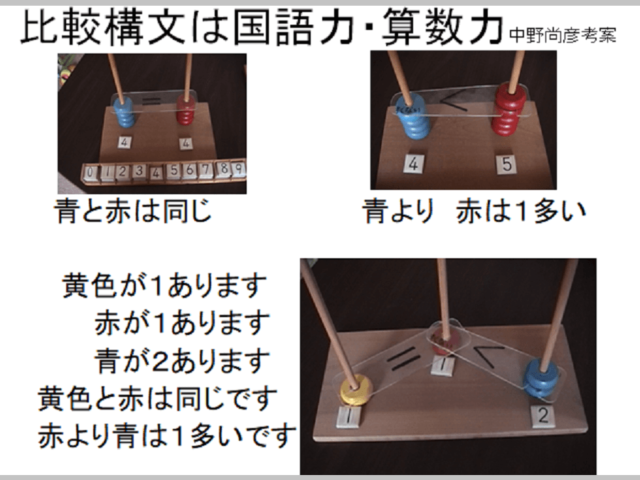

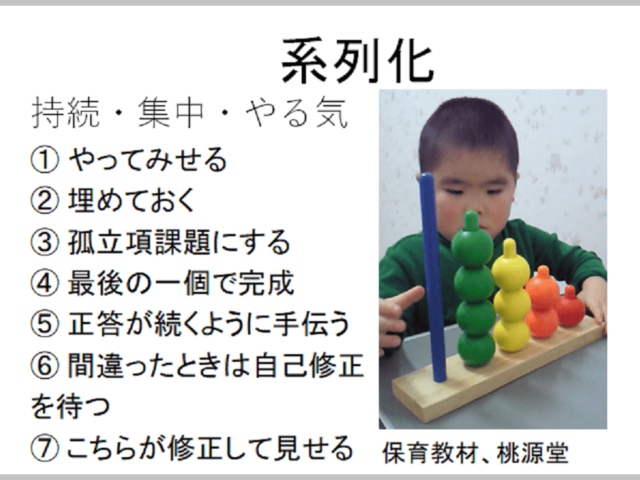

数・算数・数学  玉入れ・填め板

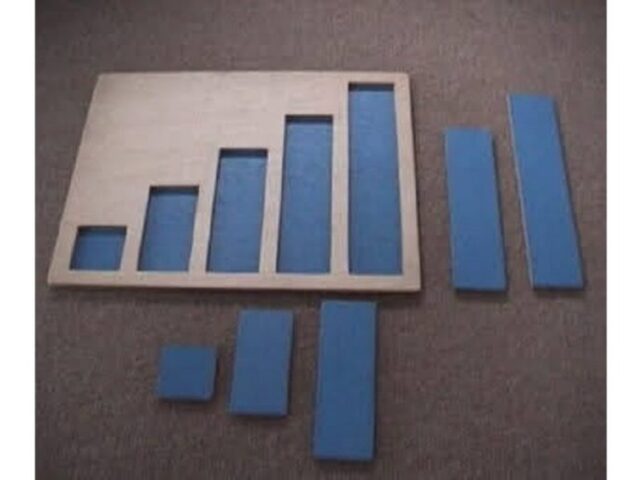

玉入れ・填め板  分類・色・大小・長短

分類・色・大小・長短  教材づくりの順序

教材づくりの順序  教材づくりの順序

教材づくりの順序