子どものかんしゃくに悩む、お母さんからの相談を受けることがあります。

子どものかんしゃくを「怒り」と思わないで、「身の守り行動」と思うと、子どもの味方になりやすいです。

子ども自身が、自分の考えや自分のやり方を守ろうとしているんだなぁと思うと、常識から少し離れて、子どもを数分間見守っていられます。

言葉をかけないで 黙って見守る

子どもは何が嫌だったのか?

何がきっかけで、気持ちが切れたのか?

前にも似たようなことがあったから、このことがきっかけなんだろうか?

など、子どもの側の気持ちに立とうとする数分間が大事ですね。

子どもが言葉で言えないイライラを吐き出して落ち着くまで、15分くらいかかると思ってください。

火に油を注がない方が15分くらいで落ち着きやすいので、言い聞かせようとすることはやめます。

言い聞かせは、爆発する本人の気持ちと180度違うからです。

言葉はかけないが タオルケット・毛布・ぬいぐるみを 近くに置く

数分間様子を見たら、黙って、子どもの好きなタオルケット・毛布・ぬいぐるみなどを、子どもの近くに置いてみます。

その物にも当たるようなら、その後は、触らないでそのままにしておきましょう。

暴れる様子を見ているのがつらい時は お母さんの仕事に向かう

その場に誰もいない方が、落ち着く場合もあります。

その場を離れる時は、お母さんのするべきことに向かうといいですね。

子どもに言葉をかけるというよりは、お母さん自身の行動をつぶやくようにします。

「洗濯物をたたむね」「洗濯してくるね」

「おやつを作ってくるね」「ご飯を作るね」

「トイレに行ってくるね」「ご飯の後片付けをしてくるね」などです。

お母さんを追いかけてくるようであれば、「一緒にやろう」と品物を手渡してみましょう。

子どもが落ち着いたら 子どもと一緒にできることをしよう

説明できない感情の爆発がかんしゃくなので、大人に何を言われても、子どもの爆発はますます激しくなるだけです。

特にかんしゃくが激しい真っ最中は、どんな言葉をかけても、子どもにとってはうるさいだけになります。

言葉よりも、黙って一緒に手を動かすほうが、気持ちがしずまりやすいです。

目を合わせる対面でなく、横に並ぶ位置で、子どもの好きな絵本や事典を黙ってめくってみましょう。

「何々が好きだったね」と、絵本・事典・アルバムを差し出して、話しかけてみます。

あるいは、子どもの近くのおもちゃや引き出しを、お母さんが静かに整理して待ってみましょう。

「手伝ってくれると助かるよ」と、品物を1つ2つ手渡します。

話しかけてかんしゃくが再燃するようであれば、お母さんの仕事をつぶやいてそちらへ向かいます。

もちろん、そばにいるのがつらいお母さんは、「どこどこにいるね」と言って、台所やお風呂場で、家事をして大丈夫です。

15分経って、かんしゃくがおさまりそうであれば、近くに行って「一緒におやつ食べよう」と、声をかけてみてください。

子どものかんしゃくに言葉をかけるのは 落ち着いてからにしよう

怒りの感情があって、感情が言葉にならないのがかんしゃくです。

「嫌だった」「つらかった」「困った」「難しい」「くやしい」「どうにもできない」「仕方がない」など、子どもの気持ちの言語化は、子どもの気分が落ち着いてからにしましょう。

かんしゃくをしずめるのが第一、かんしゃくの原因探しは後で。

面と向かって話すよりは、お互いに手で何かを操作しながら話すといいです。

子どもの感覚の発達が、触覚で触れる➡視覚で見える➡聴覚から聞いて脳内イメージを持つであり、

子どもの言葉の発達が、実物模型が言葉になる➡テレビ・タブレット・ゲーム・YouTubeが見てわかる言葉➡音声の言葉でイメージを持つことが最も難しいからです。

実物のおもちゃで遊びながら、実物の洗濯物をたたみながら、「何々が嫌だったね」「何々がつらかったね」「何々に困ったのかな」「何々は難しいね」「できなくてくやしかったんだね」「どうにもできなくてイライラしたのかな」「イライラするって叫んでね」と話しかけると、大人の同調が子どもに伝わりやすいです。

イライラを言えるようにするには 絵に描いて話し合おう

見えないイライラを言えるようにするには、別な時に別な場所で、イライラを見えるように絵に描いて話し合いましょう。

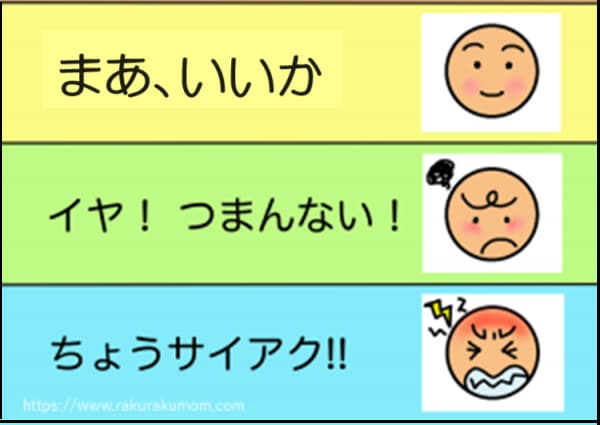

下の画像は、大場美鈴さんの楽々かあさんホームページ「いまどんな気持ち?」の画像です。

「まあ、いいか」「つまんない」「最悪だ」のつぶやきと、気持ちの表情が分かりやすいですね。

表情の絵を見せないで「こんな風に言ってね」と音声の言葉だけで伝えても、子どもの脳の中に、場面と言葉がイメージしにくいです。

絵を見せながら、「かんしゃくでなく、『お母さーん、最悪だー』と叫んでくれたら、気持ちを聞くよ」と話せます。

ホワイトボードは、消して書きやすいので、イライラやくやしさを描いて見せる話し合いに向いています。

もちろん紙と鉛筆でもいいですね。

無料の「Let’s Draw お絵描きアプリ」を使うと、外出先でもスマホでホワイトボードのように描いて話し合えます。

予定や予告は見える化し、こだわりは保障、実物で誘う区切りに誘う

夕飯、宿題、お風呂などの予定は、アラームやタイマーで見えるようにします。

お知らせ時刻が来ても、ゲームは「ステージの区切り・クリア・失敗」のいずれかまでやって良いことにし、明るい笑顔で見守って待ちます。

ゲームをを切り上げられない時は、「食卓まで持っておいで」と手に持たせたまま移動させ、「ステージの区切り・クリア・失敗のどれかで、ご飯にしようね」と予告します。

「大好きなハンバーグだよ」と、ハンバーグを見せて誘ってください。

切り替えさせたい時や誘う時は、必ず実物を見せるようにします。

音声の言葉だけで「ゲームを終わりにしなさい。宿題しなさい。」は有効ではありません。

ランドセルから宿題を出して、筆箱を出して、セッティングしてあげましょう。

ゲームの終了時刻をホワイトボードや紙に書いて、時計をそばに置いてください。

感情を入れないで、気持ちよく、2回3回と誘いましょう。

テレビの番組区切り➡ご飯➡宿題➡ゲーム、お風呂➡宿題➡ゲームなど、テレビの番組区切り、ご飯区切り、お風呂区切りに、ゲームを始めないうちに、鉛筆を手渡して宿題を見てやりましょう。

食卓に筆箱を置いておく、着替えのかごに筆箱を置いておくのも、宿題の予告になっていいでしょう。

お母さん自身の夕食が、途中になることも出てくるかと思います。

他の兄弟より優先して対応する必要があります。

子どものかんしゃくを和らげる方法のまとめ

①かんしゃくを身の守り行動と理解して、15分は黙って見守る

②見守ってから、好きなものを、黙って近くに置いてみる

➂その場を離れる時は、お母さんの仕事をつぶやいてから離れる

④かんしゃくがおさまりそうになったら、手に仕事を与える

⑤気持ちの言葉は、かんしゃくがおさまってからかける

⑥感情の調整の言葉は、別の場所で別な時に、絵に描いて話し合う。

⑦区切りに誘う、実物で誘う、嫌な顔をせず笑顔で誘う

以下も参考に、やりやすいことから、試してみてください。

猫ちゃんブログへのコメント