感覚運動

感覚運動 運動感覚を満たす教材の紹介

障害児教育を仕事にして、40年経つ。2002年までは、自閉症・知的障害を併せ持つ子どもの、個別指導を主な仕事としていた。2003年から、知的な遅れのない発達障害と呼ばれる子どもたちの相談や支援の仕事が増えた。仕事の経過が...

感覚運動

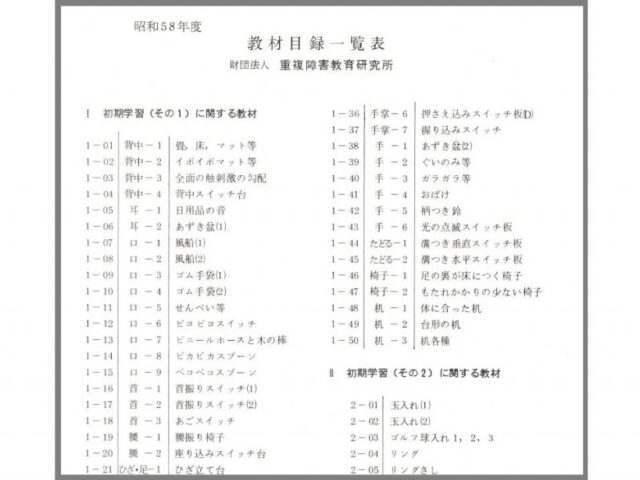

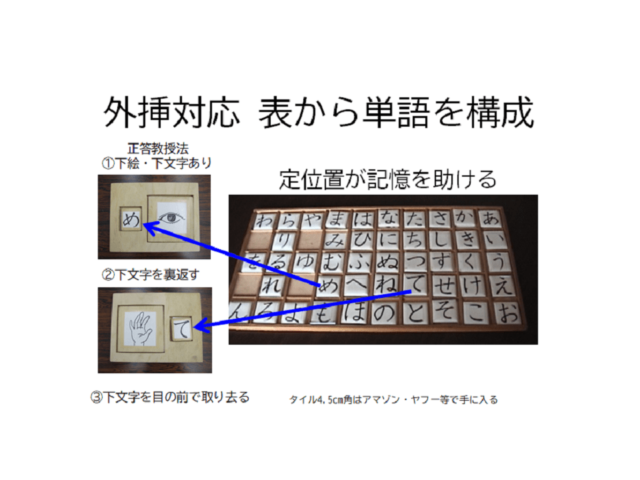

感覚運動  教材づくりの順序

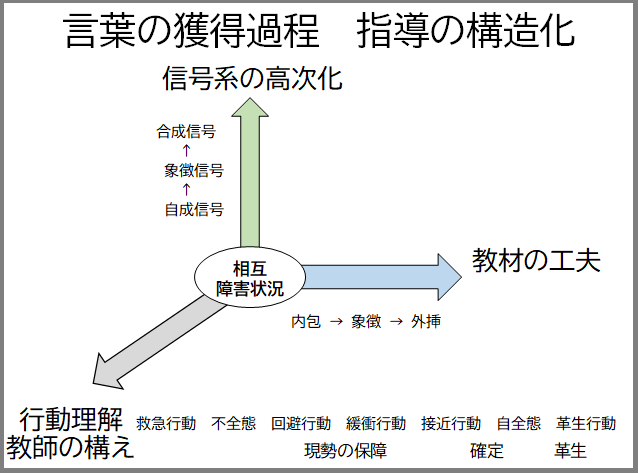

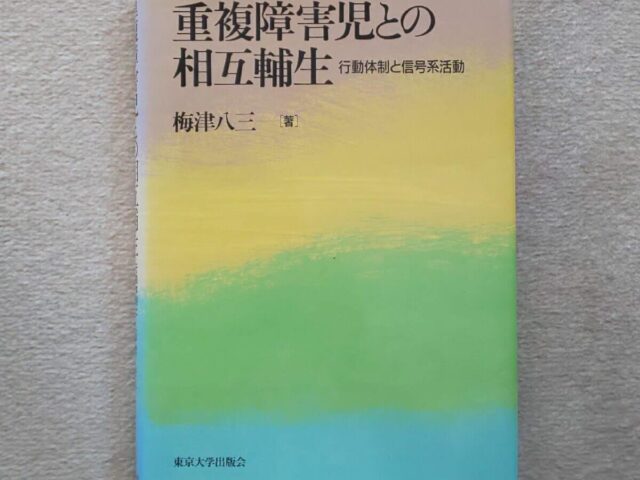

教材づくりの順序  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  教材づくりの順序

教材づくりの順序  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  特別支援教育

特別支援教育  教材づくりの順序

教材づくりの順序  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  特別支援教育とは

特別支援教育とは