教材づくりの順序

教材づくりの順序 子どもとすぐに仲良くなれる市販教材を文字や数の学習につなげる方法

子どもたちは何が好きか、何を学習の導入に使うと、興味を持ってもらえるか、早く仲良くなれるか?子どもたちの確定域の教材を探して、ダイソーやセリア、西松屋やショッピングセンターの玩具売り場を、いつものぞいています。国語や算数...

教材づくりの順序

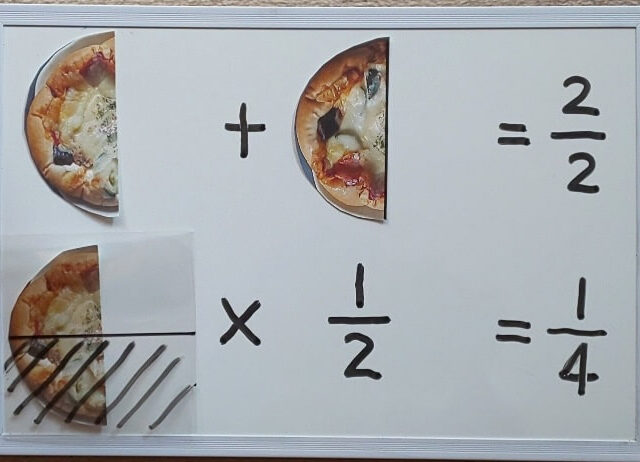

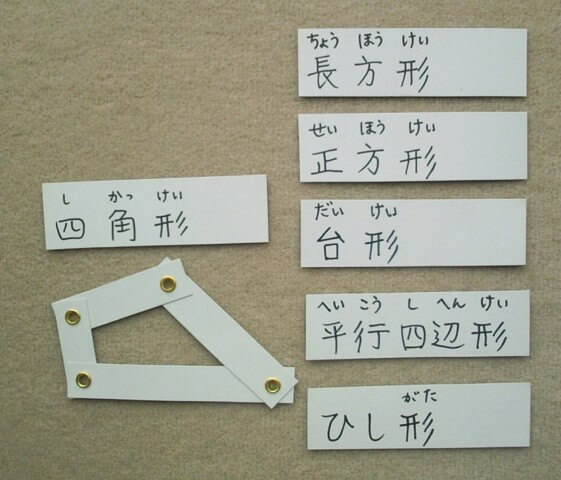

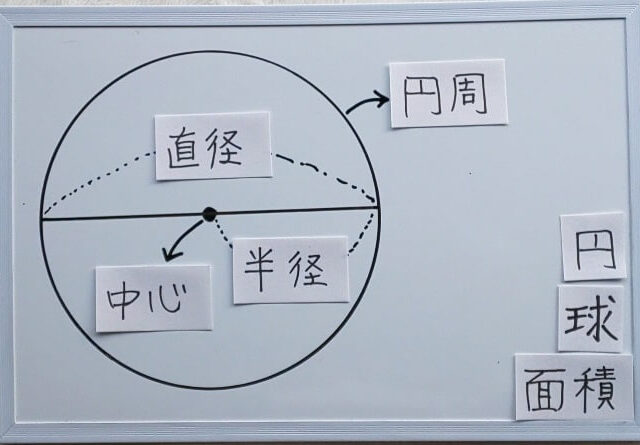

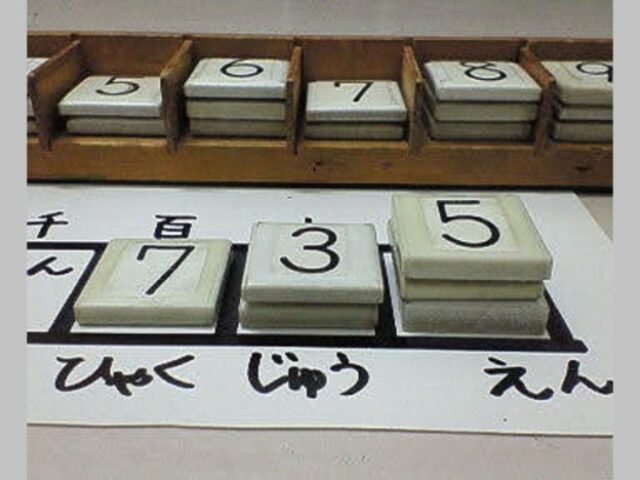

教材づくりの順序  数・算数・数学

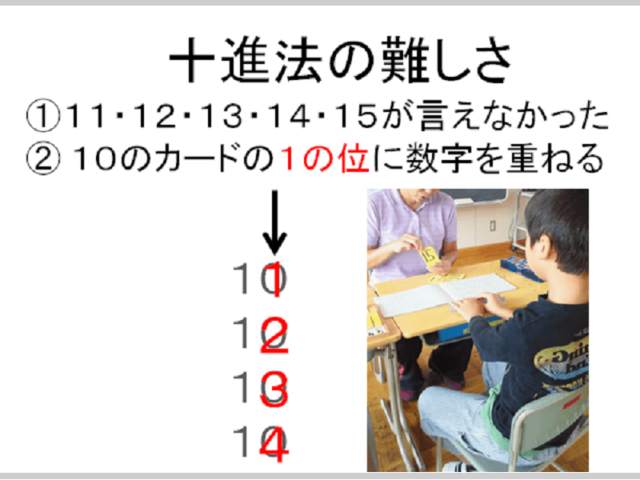

数・算数・数学  数・算数・数学

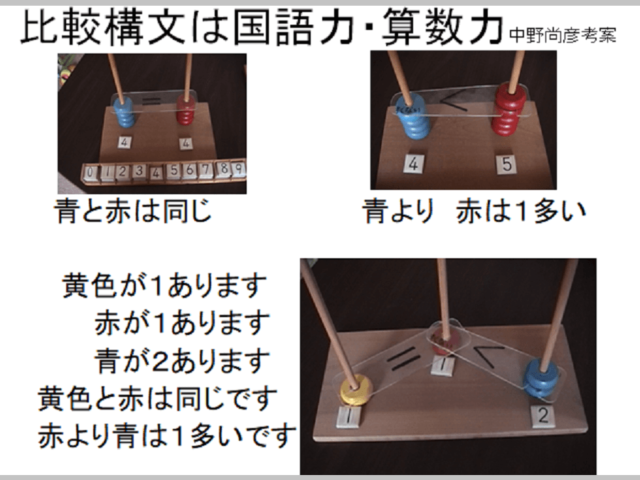

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

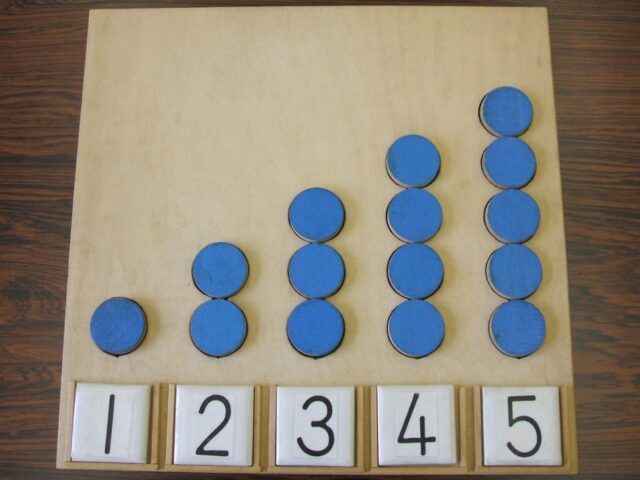

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  数・算数・数学

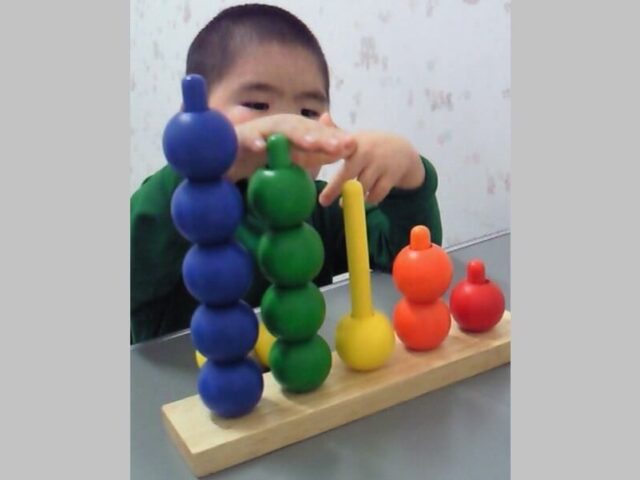

数・算数・数学  数・算数・数学

数・算数・数学  玉入れ・填め板

玉入れ・填め板  教材づくりの順序

教材づくりの順序