保育/保育園

保育/保育園 保育園幼児期の子どもの行動を理解する投稿案内

今回は、子どもの行動について、年齢順に投稿記事を整理してみました。うちの子は〇〇歳だから、〇〇歳くらいの記事を読みたいという、ご要望にお答えするものです。2歳の保育園児から、7歳の小学生までの行動理解をご紹介します。子ど...

保育/保育園

保育/保育園  保育/保育園

保育/保育園  育児/療育

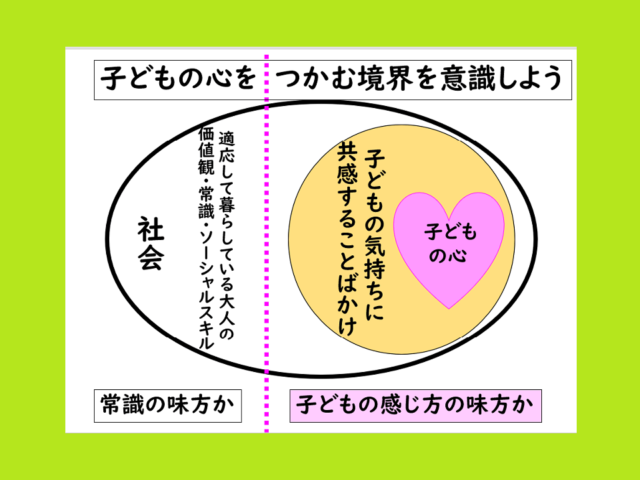

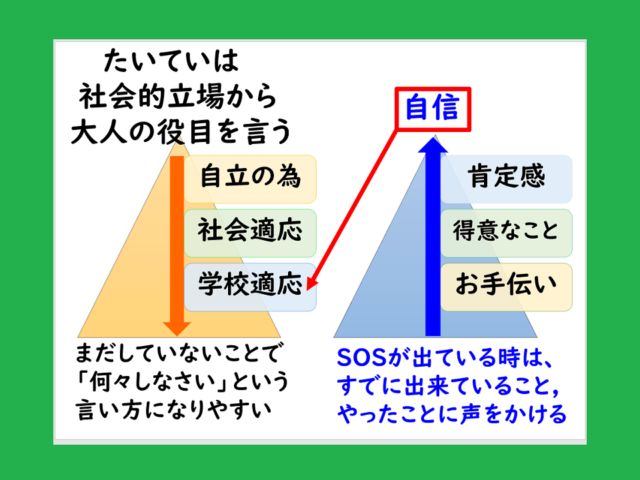

育児/療育  子どもの行動理解

子どもの行動理解  子どもの行動理解

子どもの行動理解  子どもの行動理解

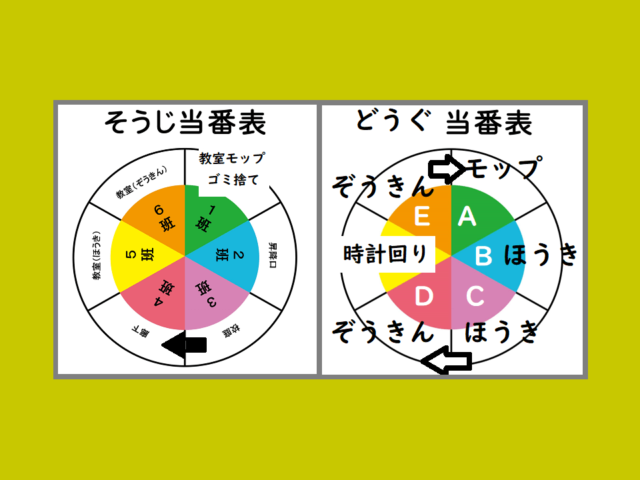

子どもの行動理解  保育/保育園

保育/保育園  育児/療育

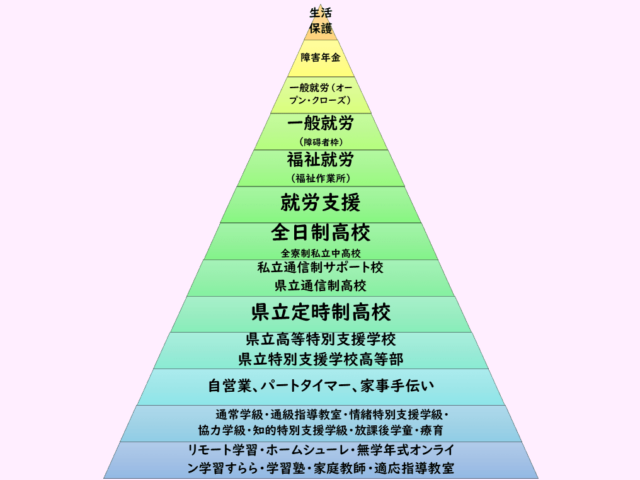

育児/療育  育児/療育

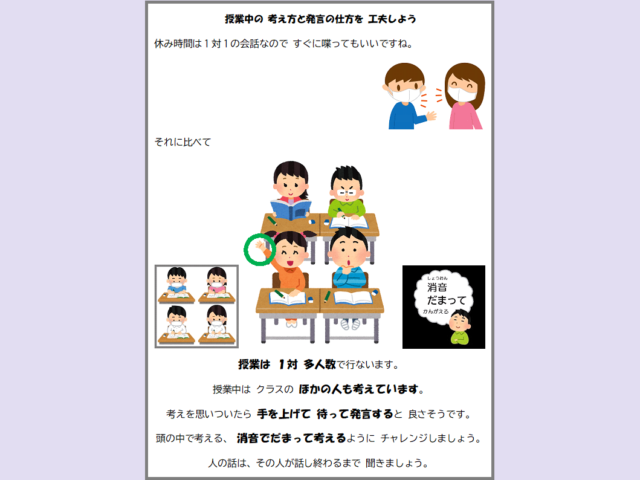

育児/療育  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル