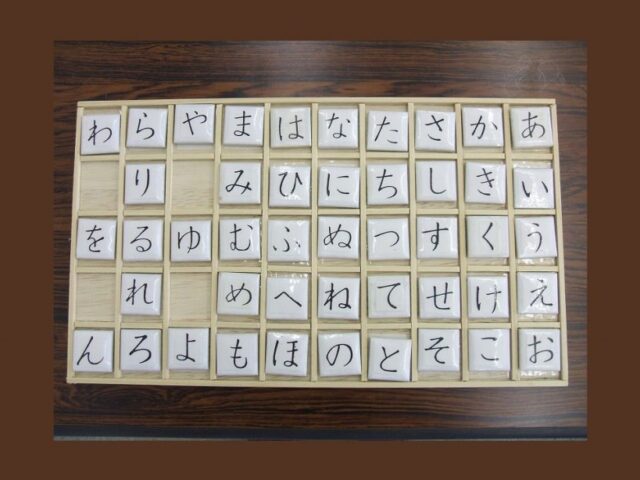

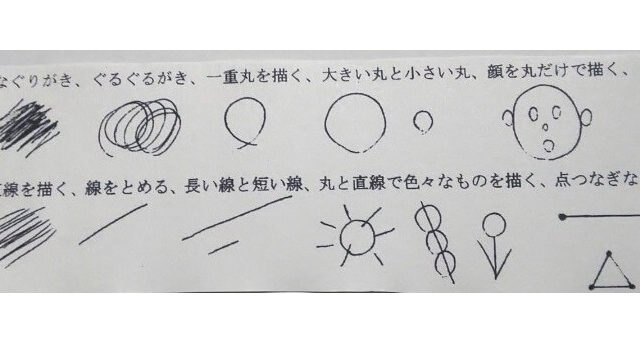

文字・国語

文字・国語 事象と文章の対応の強化法

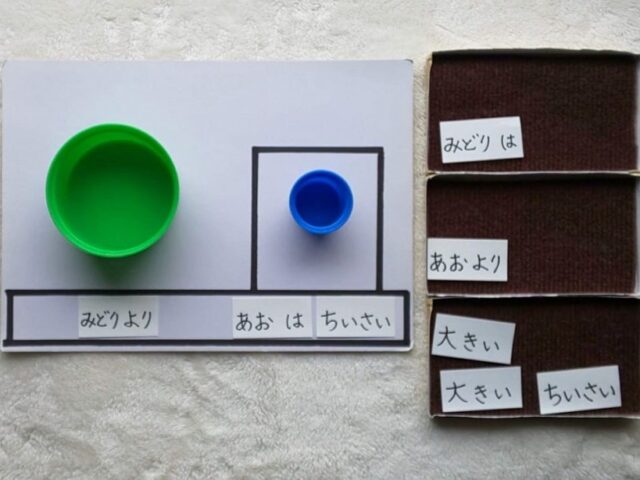

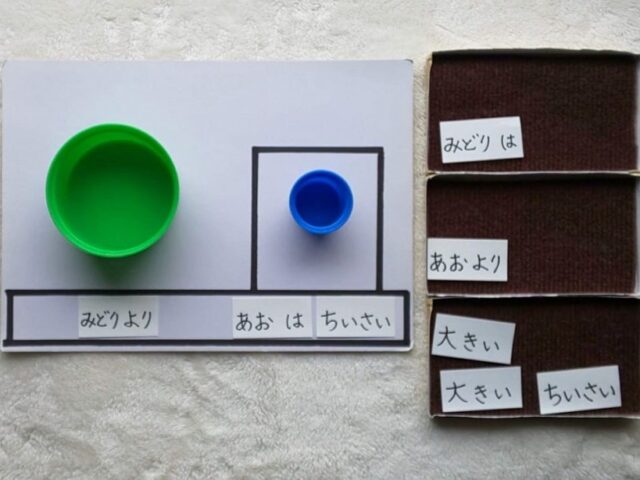

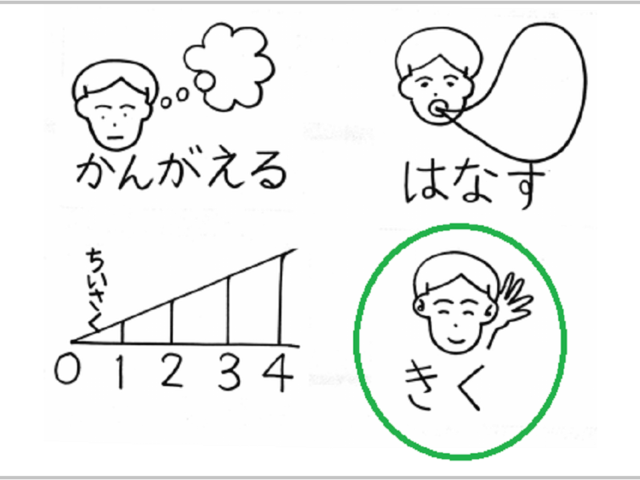

教材No.19-1 述語「大きい」「小さい」の決定 教材No.17で、多語連鎖を学習した。その時の大小比較を使って、事象と文章の対応強化を形成する。抽出する事象と捨象する事象における、抽出する事象の文章化だ。コンビのコッ...

文字・国語

文字・国語  文字・国語

文字・国語  文字・国語

文字・国語  漢字

漢字  文字・国語

文字・国語  文字・国語

文字・国語  文字・国語

文字・国語  文字・国語

文字・国語  音声言語

音声言語  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル