不登校/引きこもり/非行

不登校/引きこもり/非行 登校できない状況を本人や家族はどう考えたらいいか?

日本では、小中学生の不登校が、2020年に20万人になり、コロナ禍の2年間で10万人増えて、2022年には30万人になりました。2023年に文部科学省が発表した長期欠席者の数は、46万人です。それで不登校が、30万人とも...

不登校/引きこもり/非行

不登校/引きこもり/非行  子どもの行動理解

子どもの行動理解  子どもの行動理解

子どもの行動理解  子どもの行動理解

子どもの行動理解  子どもの行動理解

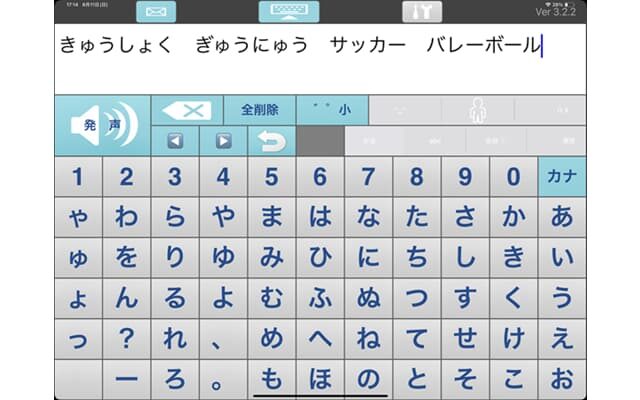

子どもの行動理解  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  子どもの行動理解

子どもの行動理解  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学