今回も、可能な限り、ソーシャルスキルトレーニング記事を、小さいお子さんから年齢順に並べます。

大人が頭の中でイメージしている予定や、「走らない」「降りて」「開けといて」「喧嘩しないで」などの常識やスキルを、填め板・マグネット・絵カード・プリントなどで、子どもの目に見せて分かってもらうことがポイントです。

大人の脳内の情報を、脳外に出して見せるトレーニングは、合理的配慮のある育児・保育・療育や、特別支援教育と同じアプローチです。

1.スキルカードの使い方

2.下へ降りてほしいと自閉症児に分かるように目に見せよう

3.3歳児も使えるソーシャルスキルのマグネットボード

4.ソーシャルスキルを填め板やパズルで

5.セリアの「やること・することマグネット」

300円でできるセリアの「もちものチェック・やることできたよマグネット」子どもの生活行動表

6.「開けておいてね」とイラストで伝える

7.「手伝うよ」とイラストで伝える

8.保育園での行動絵カード

家庭や保育園ですぐに使える子どもが行動しやすいソーシャルスキル絵カード市販品

9.100円ショップのソーシャルスキル教材

100円ショップで準備できるソーシャルスキルトレーニングと学習カード

10.TOSSの行動調整かるた

TOSSサークルの先生方は、子どもの心理や発のを十分に理解した上で、合理的配慮のある生き生きとした授業を組み立てます。

①物理的環境を整える

➁消えない指示、目で見てわかる指示を多用する

③指示の言葉を精選し徹底的に短くする

④子どもの行動が起きやすいような言葉をかける

などで、「ソーシャルスキルかるた」にそれらがよく表れていますす。

発達障害のある子どもさんにとって、保育園文化(=朝から元気に遊ぶ)から、学校文化(=朝から座って学ぶ)に移る時の文化ギャップを、これらのかるたが埋めてくれます。

保育園の年長さんにも、小学生にもオススメです。

授業のスキル、学校のスキルには、何が必要か、視覚的にわかるように、カードになっています。

11.相手に許可を求める状況の絵を見せよう

絵に描くとイメージが持てて会話になる、許可を求めるソーシャルスキルの形成の仕方

12.オウム返しを利用する

自閉症の方の得意なオウム返しを利用してコミュニケーションを進化させる方法

13.あいさつの形成

14.急ぐとのんびりを同時提示で見せよう

時間の見えるタイムタイマーで急ぐ時とのんびりする時の使い分け

15.子どもへの敬意とソーシャルスキル

木村允彦の生活体と梅津八三の接近仮設からソーシャルスキルトレーニングを考える

16.アカシヤこどものへやホームページ

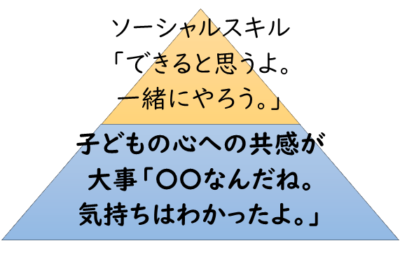

ソーシャルスキルの形成には、先に子どもの心に共感することが大事です。

子どもの心に共感すると、大人の提案するソーシャルスキルに歩み寄ってくれる変化が起きます。

ソーシャルスキルの前提となる、子どもの心の理解について丁寧に語られている、金沢のアカシヤこどものへやの木村氏のホームページ http://kasper3taro.com/ を紹介します。

アクセスすると、Google の警告「kasper3taro.com への接続は安全ではありません。この警告は、サイトが HTTPS に対応していない場合に表示されます。」と出ますが、アカシヤこどものへやのホームページは安全です。

猫ちゃんブログへのコメント