保育/保育園

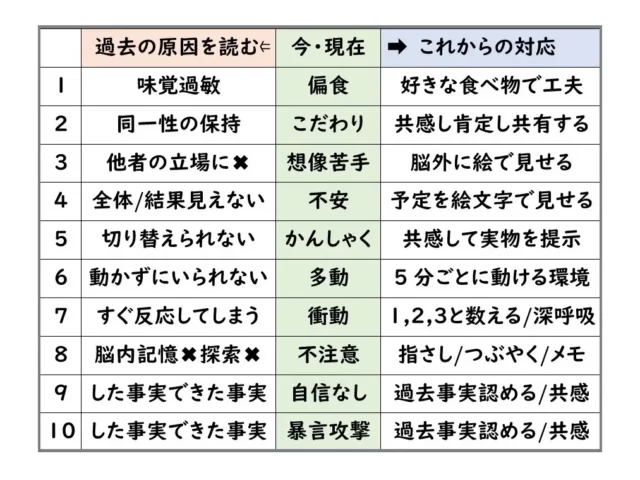

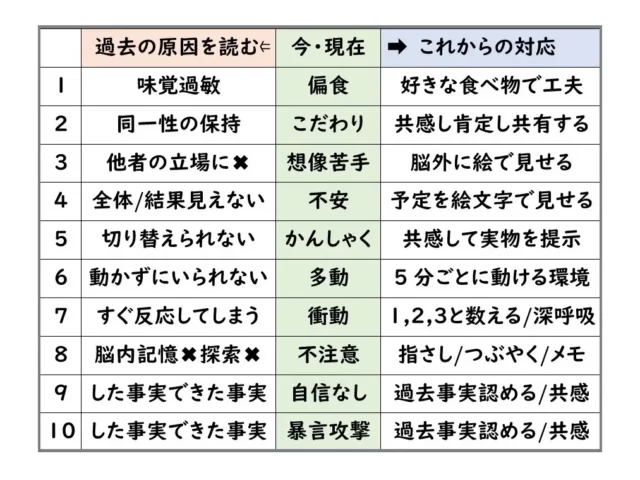

保育/保育園 困った行動には理由がある。その行動が起きた原因を読み取れば対策もしやすい

子どもの、偏食について、かんしゃくについて、相談を受けることがあります。どちらも、「偏食」「かんしゃく」と呼んで、それを直そうとしやすいですね。直そうとする先生や保護者の位置をモニターすると、社会常識の側に立っていること...

保育/保育園

保育/保育園  子どもの行動理解

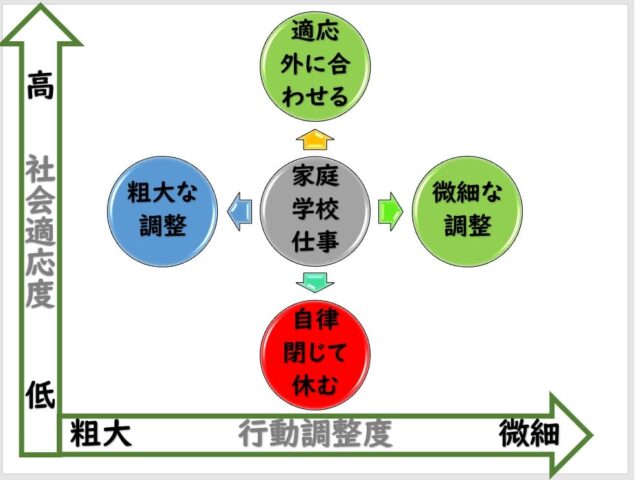

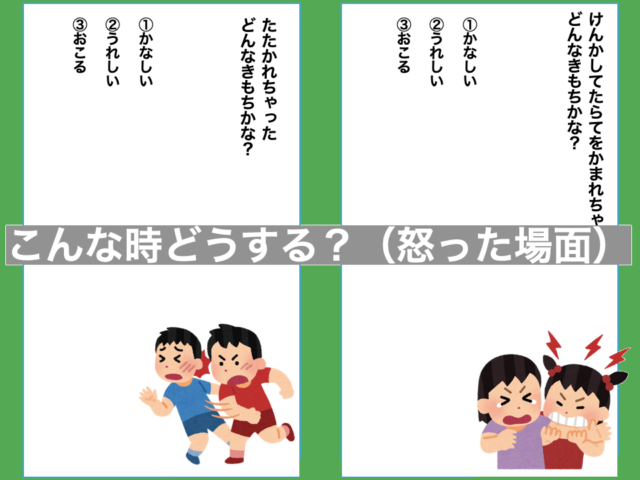

子どもの行動理解  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  子どもの行動理解

子どもの行動理解  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学  ソーシャルスキル

ソーシャルスキル  子どもの行動理解

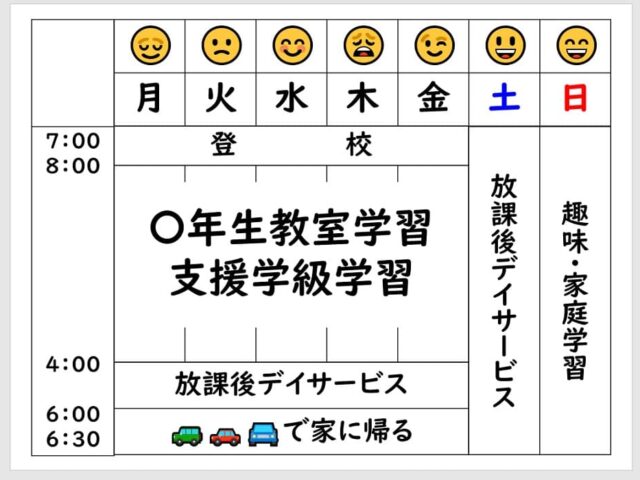

子どもの行動理解  不登校/引きこもり/非行

不登校/引きこもり/非行  不登校/引きこもり/非行

不登校/引きこもり/非行  梅津八三の心理学

梅津八三の心理学